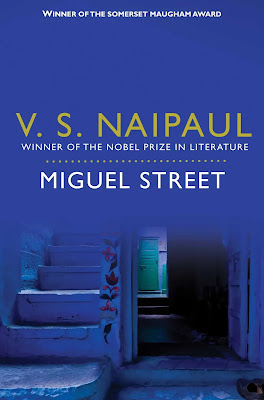

८५ वर्षीय विदियाधर सूरज प्रसाद नायपॉल (१७/०८/१९३२ -१२/०८/२०१८) साहित्य के लिए नोबेल (२००१) पाने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर (१९१३) के बाद

दूसरे भारतीय (मूल) लेखक हैं. उनके कथा-साहित्य में २००१ में प्रकाशित ‘हाफ अ लाइफ’

का अहम स्थान है. अपने अध्ययन के सिलसिले में इस कृति का अनुवाद जय कौशल ने किया है. इसका एक अंश यहाँ दिया जा रहा है.

‘आधा जीवन’ के परिचय में जय कौशल ने नायपॉल के

लेखन की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है और अनुवाद की चुनौतियों पर अंत में लिखा

है.

समालोचन की तरफ से नायपॉल को श्रद्धासुमन.

Half a Life

V.S. Naipaul

आ धा जीवन

एक दिन विली चंद्रन ने अपने पिता से पूछा, ‘मेरे नाम के बीच सोमरसेट क्यों है ? जब से स्कूल के बच्चों को इसका पता चला है, वे मुझे चिढ़ाते हैं.’

तब से मैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगा. उसे लेकर मैं कभी आकृष्ट होता तो कभी खुद को समेट लेता. वह तो वैसे ही बेहद सिमटी रहती थी. उसका परिवार और जातिगत पेशा भी बर्दाश्त करना असहनीय थे.

यह मेरी पहली ही तरक़्क़ी थी. मैंने कैसे यह नौकरी पाई या कितनी जोड़.तोड़ की इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा, उन्होंने मुझे प्रोन्नत करना ज़ारी रखा, जो कि नागरिक अवज्ञा के एकदम उलट था. इससे मैं चिंतित हो उठा था और एक शाम मैंने अपने पिताजी को बता दिया.

‘‘स्कूल प्रिंसिपल को अपने दामाद से बहुत उम्मीदें होती हैं.’’ उन्होंने कहा.

पता नहीं यह कैसे मेरे मुँह से निकल गया, जो पूरी तरह सच नहीं था लेकिन इससे मैंने अपने और उस लड़की के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया था. पिताजी आग-बबूला हो गये. उनकी सारी सहनशक्ति जाती रही. लगा, उनका दिल बैठ गया था. काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा-‘‘कौन है वह लड़की ?’’

अन्त में वे बोले- ‘‘तुमने हम सबके मुँह पर कालिख पोत दी है, अब प्रिंसिपल का खौ़फ़ भी झेलना पड़ेगा. उसकी बेटी से शादी करके तुम सबकी नज़र में ऊपर उठ जाते. तुमने उसकी बेइज्जती की है.’’

“बात ये है, कुछ उच्चाधिकारियों ने तुम्हारी शिकायत की थी, तुम्हारे ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जाँच चल रही है. जो एक गंभीर मामला है. तुम जेल भी जा सकते हो- आर-आई. यानी कठोर कारावास में. ये फ़ाइलें तुम पर इल्ज़ाम मढ़ने के लिए काफ़ी है.’’

असल में ‘फ़ायरब्राण्ड’ द्वारा अपनी ही सुरक्षा का विचार मुझे असह्य लगा. हालाँकि मैं जानता था कि तमाम झटकों के बावजूद मैंने उससे समझौता कर लिया है पर यह बात सुनकर मेरे पिता मर जाते-अपने को इस युवती, प्रिंसिपल, फ़ायरब्राण्ड, जेल आदि के घने अंधियारे समुद्र में फँसते देख मैं इन सबसे भागने का मन बनाने लगा था. दादाजी की तरह मैंने भी शहर के प्रसिद्ध मंदिर में शरण लेने की सोची. और त्याग के उच्चतम क्षणों तक जाने के बजाय मैंने उन्हीं की तरह सहज रूप से पुरानी राह चुन ली थी.

यह सब मेरा निजी तमाशा ही था. जिसने मेरे अकेलेपन को पोंछ फेंका; अगर विली की माँ यह सब जानती तो पता नहीं क्या कहती. बेटा होने के बाद वह बेडौल ढंग से फैल गई थी. ऐसा लगता था कि वह मेरी शारीरिक भूख से भी उदासीन हो चली थी. उसे अपनी गृहस्थी पर गर्व था. उसने एक अंग्रेज़ अफ़सर की बीवी से पुष्प सज्जा की ट्रेनिंग ली थी - उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और नगर में एक अंग्रेज सेना की कमान तैनात थी. एक पारसी महिला से उसने पाक कला और ‘हाउस क्राफ़्ट’ भी सीखी थी. मुझे याद है एक बार उसने मेरे मेहमानों की आवभगत का ज़िम्मा लिया था. मैं चुपचाप देखता रहा. उसने मेज़ को नये ढंग से सेट करने के लिए प्रत्येक मेहमान की प्लेट के बग़ल में एक-एक तौलिया रख दिया. जो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा था लेकिन वह अड़ी रही. इन्हें वह ’नेपकिन’(serviette) कह रही थी. इन दिनों वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती. लेकिन मेरे पूर्वजों के बारे में बेहूदी फ़ब्तियाँ कसने लगीं थी, जो आधुनिक ‘हाउस क्राफ़्ट’ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे.

मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा था. मेरे दुःख और आत्म-जुगुप्सा की कल्पना की जा सकती है, जब मेरे ‘ब्रह्मचर्य-व्रत’ के बावजूद, जो मेरी गंभीरता का सूचक था, विली की माँ दोबारा गर्भवती हो गई. इस बार लड़की पैदा हुई थी. अब आत्म-प्रवंचना के लिए कोई जगह नहीं बची थी. लड़की अपनी माँ पर गई थी. यह एक तरह का दैविक दण्ड था. मैंने उसका नाम सरोजनी रखा- जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर की एक कवयित्री के नाम पर था, इस आकांक्षा से कि उसकी भी ऐसी ही प्रशंसा होगी क्योंकि सरोजनी नामक कवयित्री एक महान देशभक्त थी.”

उदाहरण के लिए, ‘जीनियाज’, ‘जैक्वारी’ जैसे शब्द लिप्यांतरित किए गए हैं. कुछ महत्त्वपूर्ण

संदर्भों की पाद.टिप्पणियाँ यथास्थान दे दी गई हैं.

उदाहरण के लिए, ‘जीनियाज’, ‘जैक्वारी’ जैसे शब्द लिप्यांतरित किए गए हैं. कुछ महत्त्वपूर्ण

संदर्भों की पाद.टिप्पणियाँ यथास्थान दे दी गई हैं.

Half a Life

V.S. Naipaul

२००१ में प्रकाशित उपन्यास हाफ़ ए लाइफ मुख्यतः विली

सोमरसेट चंद्रन की कहानी है. जिसमें उसके भारत से इंग्लैण्ड और वहाँ से अफ्रीका

जाने का वर्णन किया गया है. इस उपन्यास की शुरुआत पिता-पुत्र संवाद से होती है. पुत्र विली सोमरसेट

चंद्रन पिता से अपने नाम के बीच सोमरसेट रखे जाने की वजह पूछता है. पिताजी उसका जवाब

देते हुए स्वयं अपने जीवन में ग़लत राह चुन लेने की कथा बयान करते हैं. यहाँ आधे

पृष्ठ बाद ही लेखक उत्तम पुरुष शैली में आ जाता है. कृति का पहला अध्याय ‘ए विज़िट फ्राम सोमरसेट मॉम’ शीर्षक से है.

इस उपन्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें विन्यस्त उपकथाएँ

हैं, नायपॉल ने इनमें

काफी हद तक सफलता पाई है. शुरुआती अध्याय बेहद कलापूर्ण है. दशकों में फैली घटनाएँ, जिन्हें जितनी बार कहा जाए अपने रूपाकार में

थोड़ा-बहुत बदली हुई लगती हैं, इसमें कथावस्तु के रूप में चुनी गई है. विली के पिता की शिकायत है कि महात्मा

गाँधी के आह्वान पर अंग्रेजी शिक्षा से बायकॉट के कारण वह जीवन में मिसफ़िट रहा.

यद्यपि परिवार और बेहतर भविष्य देखते हुए वह भिक्षुक बन जाता है. अपनी मूर्खता से

होनेवाली दुर्गति से बचने का उसे यही उपाय सूझता है. जीवन में परेशानियों से बचने

के लिए वह मौन व्रत भी धारण करता है, जिससे सोमरसेट मॉम नामक एक यात्री लेखक इतना प्रभावित होता है कि अपनी यात्रा-वृत्तान्त

की पुस्तक में उस पर संस्मरणात्मक टिप्पणी लिखता है.

अपने परिवार की परम्पराओं आदि की अनदेखी कर वह (विली का

पिता) किसी ऐसी लड़की से शादी करने का विचार बनाता है जो अत्यन्त ‘बैकवर्ड’ (भारतीय संदर्भ में दलित) हो. युनिवर्सिटी में एक ऐसी लड़की

उसकी निगाह में भी होती है, इसलिए नहीं कि वह उसे पसंद है बल्कि वह तो उसके रंग-रूप, आकार, उसके कपड़े यहाँ तक कि उसकी जाति तक से घृणा करता है. लेकिन वह उसकी आत्मत्याग

की भावना (गाँधी द्वारा प्रदत्त दर्शन-लाइफ़ ऑफ सेक्रिफ़ाइस) को पूरा करने के लिए

फिट है, इसलिए उससे शादी कर

लेता है. उसी से उसे विली और सरोजिनी नाम से दो अनचाहे बच्चे होते हैं. किशोर विली

को पिता की ये बातें बुरी तरह आहत और निराश करती है. वह पिता से घृणा करने लगता है

और यहीं से शुरू होती है उसकी ‘आइडेन्टिटी’ की तलाश.

उपन्यास के अगले अध्याय में विली के स्कूल के दिनों और इसके

बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंगलैण्ड जाने का वर्णन है. (वैसे तो यह दूसरा अध्याय है

लेकिन उपन्यास में इसे ‘द फ़र्स्ट चैप्टर’ शीर्षक दिया गया है.)

यहाँ भी संप्रेषणीयता के स्तर पर कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी जान पड़ती है.

अपने पिताजी की तरह उसे भी चीजों को सीधे-सीधे कह देना ठीक नहीं लगता. विली ने कुछ

रचनाएँ लिखी हैं, जो थीं तो स्कूल के

लिए पर उनके द्वारा उसका वास्तविक मंतव्य पिता तक अपनी बात पहुँचाना था, जिन्हें पढ़कर वे बुरी तरह अपमानित एवं गुस्सा

होते हैं.

ब्राह्मण पिता और पिछड़ी जाति की माँ की संकर संतान विली

इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैण्ड चला जाता है. वहाँ की दुनिया उसके लिए एकदम

नई है, वहीं उसे अपने जैसे

अन्य दोस्त मिलते हैं, जो अधिकतर वर्णसंकर हैं. दोस्ती, सेक्स के मामले में पूरी तरह अनाड़ी होने के बाबजूद वह इनके बारे में वहाँ काफी

कुछ सीखता है.

वह लेखक बनना चाहता है. उसने एक किताब लिखी है लेकिन

प्रकाशित होने पर भी वह उसे अपनी सफलता का हिस्सा नहीं मानता, क्योंकि उसे कमज़ोर बताकर खूब आलोचनात्मक

टिप्पणियाँ की जाती हैं. अन्ततः वह अपनी लेखकीय इच्छा की ही बलि दे देता है.

परन्तु एना नाम की एक अफ्रीकन लड़की को उसकी किताब बहुत पसन्द आती है, जो उनके बीच निकटता का माध्यम भी बनती है.

क्योंकि एना भी पुर्तगाली पिता और अफ्रीकन माँ की संकर संतान है.

पढ़ाई खत्म होने को आ जाती है, लेकिन वह अभी आगे के बारे में कुछ तय नहीं पाया, बहन सरोजिनी के बार.बार चिट्ठियाँ लिखने के

बावजूद वह भारत नहीं जाना चाहता. आखि़रकार वह एना के साथ मोजाम्बिक के पुर्तगाली

उपनिवेश चला जाता है. यहाँ आकर नायपॉल एक छलाँग लगाते हैं- ‘वह अठारह साल वहीं रहा.’ इसके तुरन्त बाद वह फिर छलाँग लगाते हैं और

बताते हैं कि विली एना और अफ्ऱीका की ज़िन्दगी छोड़कर अपनी बहन सरोजिनी के पास

जर्मनी चला जाता है. ‘ए सैकण्ड ट्रांसलेशन’ शीर्षक से उपन्यास का यह तीसरा हिस्सा पूरी तरह नरेटिव है, इसमें विली सरोजिनी को अफ्रीका में बिताए दो

दशकों की कहानी सुनाता है और इसी रूप में उपन्यास समाप्त हो जाता है. यहाँ भी

नायपॉल ने उत्तम पुरुष शैली (स्वयं विली के माध्यम से) अपनाई है.

दरअसल ‘हाफ़ ए लाइफ’ अधूरेपन का उपन्यास

है. इसका नायक निर्वासित-सा

जीवन जीता है. उसके भारतीय माता-पिता मिश्रित जाति (अलग-अलग जाति) के हैं जो उनकी अपनी सम्पूर्णता में भी बाधक बन गई है. विली के

सामने पिताजी के अधूरे जिए गए जीवन के कुछ उदाहरण हैं, वह भी उसी राह पर चलता दिखाई देता है. उसके पास

केवल वादे हैं; न सुदृढ़ विषय, न समुचित उद्देश्य. इंग्लैण्ड जाकर वह अपने निजी

स्वातन्त्र्य के बारे में लिखने की सोचता है, अपने अतीत, कुल परम्पराओं एवं

स्वयं की समीक्षा करना चाहता है, लेकिन करता कुछ नहीं. आइडेन्टिटी की तलाश इस उपन्यास का केन्द्रीय तत्त्व है, जिसका गहरा सम्बन्ध ऐन्द्रिकता (सेन्सुअलिटी) और

अन्यत्व (अदरनेस) से है. विली का यह अन्यत्व उसे सेक्स जैसे निजी क्षणों में भी

नहीं छोड़ता, वह पूरी तरह किसी का

नहीं हो पाता, अपना भी नहीं.

उपन्यास समाप्त होने तक वह इकतालीस साल का हुआ है, यानी देखने में उसका आधा जीवन बीता चुका है

लेकिन आकांक्षाएँ अभी भी अधूरी हैं.

इस उपन्यास के नायक विली को नायपॉल के पैरोकार चरित्र के

रूप में देखना बहुत कठिन नहीं है. हो सकता है स्वयं नायपॉल ऐसा होने से हमेशा डरते

रहे हों, लेकिन इसमें उनकी

कुछ प्राथमिकताएँ एवं झुकावों की झलक ज़रूर मिलती है. विली नायपॉल का पूरा तो नहीं, छोटा रूप लग सकता है, क्योंकि पाठक को इसमें उनकी आत्मकथा-सा स्वाद

महसूस होता है. ‘हाफ़ ए लाइफ़’ के सभी भाग बहुत अच्छे हैं, खासकर भाषा एकदम प्रवाहपूर्ण है. (‘डेली टेलीग्राफ’ ने इसकी भाषा को ‘वण्डरफुल रीडेबिलिटी’ कहा है.)

पिता-पुत्र संवाद से कहानी की शुरुआत

भी अच्छी है. इसके अलावा इंग्लैण्ड और अफ्रीका में बिताई गई ज़िन्दगी का भी अच्छा

चित्रण किया गया है. फिर भी उपन्यास में कई जगह उतावलापन बरता गया लगता है. देशकाल

के इतने बड़े फलक पर चीज़ें मानो घुल-मिल गई हैं. कुछ बहुत प्रभावशाली पात्रों का भी

नायक से तारतम्य नहीं बन पाया. वे एक बार दिखे और गायब हो गए. इस उपन्यास की

शुरुआत और पृष्ठभूमि भारत होने के बावजूद इसमें भारत का चित्रण अमूर्त किस्म का है.

इंग्लैण्ड के स्केच भी अच्छे है लेकिन मोज़ाम्बिक (अफ्रीका) अपने पूरे यथार्थ के

साथ मौजूद है. जो भी हो, उत्तम पुरुष से प्रथम पुरुष और अतीत से लेकर वर्तमान तक लगातार अपनी छलांगों

के बावजूद उपन्यास की शैली काफ़ी प्रभावशाली है. अपने इस रूप में भी यह बेहद पठनीय

है और निश्चय ही प्रामाणिक भी.

_______

आ धा जीवन

सोमरसेट मॉम : एक

यात्रा की शुरुआत

अनुवाद : जय कौशल

एक दिन विली चंद्रन ने अपने पिता से पूछा, ‘मेरे नाम के बीच सोमरसेट क्यों है ? जब से स्कूल के बच्चों को इसका पता चला है, वे मुझे चिढ़ाते हैं.’

‘तुम्हारा नाम एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी लेखक पर रखा

गया है. तुमने घर में उनकी किताबें देखी ही होंगी.’ पिता जी ने सहज स्वर में कहा.

‘लेकिन मैंने तो उन्हें पढ़ा ही नहीं. आख़िर आप

उन्हें इतना क्यों पसंद करते हैं ?’

‘यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम इस बात को ध्यान से सुनो और अपने

दिमाग़ में बिठा लो!’

और इस तरह शुरू हुई विली चंद्रन के पिता की कहानी, जिसने काफ़ी लंबा वक़्त ले लिया. विली की बढ़ती

उम्र के साथ कहानी भी बदलती चली गई. उसमें नई चीजें जुड़ती गईं और एक दिन इंग्लैण्ड

जाने के लिए विली ने भारत छोड़ दिया. उसने जो कहानी सुनी, वह इस प्रकार थी -

“कोई लेखक (जैसा विली चंद्रन के पिता ने बताया था) एक

उपन्यास के लिए अध्यात्म पर सामग्री जुटाने भारत आया था. यह 1930 के आस-पास की बात होगी. महाराजा के कॉलेज़ के

प्रिंसिपल उसे हमारे पास ले आए. तब मैं अपने किसी दोषपूर्ण कार्य के लिए

प्रायश्चित कर रहा था और एक बड़े मंदिर के अहाते में भिक्षुओं की तरह समय बिता रहा

था. सार्वजनिक स्थल होने के नाते मैंने इसे चुना था. असल में महाराजा के दरबारियों

में से ही मेरे कुछ दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए थे. मंदिर का अहाता मुझे दफ़्तर के

बजाय ज़्यादा सुरक्षित लगा क्योंकि यहाँ लोगों का हुजूम बना रहता था. इस उत्पीड़न से

मैं काफी उद्विग्न था, इसलिए स्वयं को शांत करने के लिए मैंने मौन-व्रत धारण कर लिया था.

इससे स्थानीय लोगों में मेरा सम्मान ही नहीं बढ़ा बल्कि कुछ वाह वाही भी मिली. लोग मेरी मौन-साधना को देखने आने लगे यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे लिए उपहार तक लाने लगे थे. राज्य-अधिकारियों को मेरे संकल्प के आगे झुकना पड़ा. जब मैंने अधेड़ वय के एक ठिगने क़द के गोरे को प्रिंसिपल के साथ देखा जो मेरे साथ बातचीत करना चाह रहे थे तो मेरी दृढ़ता और बढ़ गई. लोग जान गए थे कि कुछ न कुछ ज़रूर होने वाला है, इसलिए वे इस टकराव को देखने के लिए आतुर थे. मुझे पता था कि वे मेरी तरफ़ हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. सारी बातें प्रिंसिपल और उस लेखक के बीच ही हुईं. मेरे बारे में बात करते वक़्त वे मेरी ओर देखते रहते लेकिन मैं अंधा-बहरा बना उन्हें तकता रहा और सारी भीड़ हम तीनों को निहारती रही.

इससे स्थानीय लोगों में मेरा सम्मान ही नहीं बढ़ा बल्कि कुछ वाह वाही भी मिली. लोग मेरी मौन-साधना को देखने आने लगे यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे लिए उपहार तक लाने लगे थे. राज्य-अधिकारियों को मेरे संकल्प के आगे झुकना पड़ा. जब मैंने अधेड़ वय के एक ठिगने क़द के गोरे को प्रिंसिपल के साथ देखा जो मेरे साथ बातचीत करना चाह रहे थे तो मेरी दृढ़ता और बढ़ गई. लोग जान गए थे कि कुछ न कुछ ज़रूर होने वाला है, इसलिए वे इस टकराव को देखने के लिए आतुर थे. मुझे पता था कि वे मेरी तरफ़ हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. सारी बातें प्रिंसिपल और उस लेखक के बीच ही हुईं. मेरे बारे में बात करते वक़्त वे मेरी ओर देखते रहते लेकिन मैं अंधा-बहरा बना उन्हें तकता रहा और सारी भीड़ हम तीनों को निहारती रही.

शुरुआत कुछ इस तरह हुई. मैंने उस महान व्यक्ति से कुछ नहीं

कहा. अब इस बात पर ज़ोर देना मुश्किल है और पूरा यकीन भी नहीं कि मैंने जब पहली बार

उन्हें देखा तो उनके बारे में क्या कुछ सुन रखा था. मैं अंग्रेज़ी साहित्य को

ब्राउनिंग, शेली जैसे रचनाकारों

के माध्यम से ही जानता था. इन्हें मैंने विश्वविद्यालय के दौरान वर्षों पढ़ा था. पर

महात्मा जी के आह्वान और अपनी मूर्खता के चलते मैंने अंग्रेज़ी शिक्षा से बायकॉट कर

लिया था. लेकिन अपने मित्रों एवं शत्रुओं की उन्नति और समृद्धि बढ़ते देख मैं स्वयं

को जीवन के प्रति मिसफ़िट ही पाता रहा. यहाँ और भी बहुत कुछ कहने को है, जो तुम्हें फिर कभी बताऊँगा.

अब मैं लेखक की ओर मुड़ना चाहता हूँ. तुम्हें पूरा विश्वास

है न कि मैंने उसे अन्त तक कुछ नहीं कहा. फिर भी कोई डेढ़ साल बाद उसका यात्रा-वृत्त

प्रकाशित हुआ, जिसमें दो-तीन पृष्ठ

मेरे ऊपर लिखे गए थे. उसमें मंदिर, वहाँ की भीड़, उनकी पोशाक, चढ़ावे में मिले नारियल, आटे, चावल तथा अहाते के प्राचीन पत्थरों पर पसरी दुपहरी की धूप के बारे में वह सारा

ब्यौरा था, जो महाराजा के

प्रिंसिपल ने उन्हें बताया था, इनके अलावा कुछ दूसरी बातें भी ..... स्पष्ट था, प्रिंसिपल ने मेरे आत्मनिषेधों के विभिन्न

संकल्पों को बहुत अच्छा बता कर लेखक की प्रशंसा अर्जित करनी चाही थी. यह तो बहुत

कम है, संभवतः एक पूरे

अनुच्छेद में ही पत्थरों, दोपहर बाद की चमक, मंदिर की प्रशांति और मेरी त्वचा की चिकनाहट का चित्रण किया गया था.

इस तरह मेरी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं जहाँ भरपूर

ईर्ष्या फैली है बल्कि विदेशों में भी बढ़ी. जब युद्ध के दौरान लेखक का प्रसिद्ध

उपन्यास आया और विदेशी समालोचकों की तीक्ष्ण दृष्टि ने मुझे आध्यात्मिक स्रोत के

रूप में देखना शुरू किया तो इस ईर्ष्या ने प्रतिशोध का रूप ले लिया था.

लेकिन मेरा उत्पीड़न थम गया. वह लेखक आश्चर्यजनक रूप से

साम्राज्य विरोधी था. यह उसकी पहली भारतीय पुस्तक थी, जो यात्रावृत्त के रूप में थी. इसमें महाराजा, उसकी रियासत, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत उनके अधिकारियों का

महिमामंडन किया गया था. इसने मेरे प्रति सबका दृष्टिकोण बदल दिया था. वे मुझे लेखक

की ही दृष्टि से देखने लगे- एक उच्च कुलोत्पन्न, महाराजा की राजकोषीय सेवा में उच्चपदस्थ, उज्ज्वल भविष्य की संभावना वाला लेकिन जो शासक

के लिए पवित्र कर्मकांड सम्पन्न कराने हेतु कतारबद्ध रहता है और बेहद ग़रीबों में

भी ग़रीब बनकर एक भिक्षु की तरह थोड़े से अन्न पर गुज़ारा करता है.

अब मेरा उस भूमिका से अलग होना कठिन हो गया था. एक दिन

महाराजा ने अपने दीवानों में से एक के द्वारा मुझे शुभकामनाएँ भिजवाईं. इसने मेरी

चिन्ता और बढ़ा दी. मुझे लग रहा था कि शीघ्र ही शहर में कोई धार्मिक उत्तेजना भड़क

सकती है और मुझे बाहर जाकर अपनी तरह से काम करने की आज्ञा मिल सकती है.

लेकिन तभी एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक उत्सव के दौरान

चिलचिलाती धूप में महाराजा अपनी नंगी पीठ लिए पश्चात्ताप की-सी मुद्रा ओढ़े अपने

हाथों से मुझे नारियल एवं कपड़े भेंट करने आए, जिन्हें एक धूर्त दरबारी ढोकर ला रहा था. मैं उसे अच्छी तरह जानता था. मैं जान

गया था कि अब यहाँ से भागना असंभव है. अतः मैंने वह अपरिचित-सा जीवन जीना ही बेहतर

समझा जिसे मेरी नियति निर्धारित कर चुकी थी.

मेरे पास विदेशों तक से अतिथि आने लगे थे. उनमें से

अधिकाशतः उस विख्यात लेखक के मित्र ही होते थे. जो कुछ उन्होंने लिखा था, वे उसे देखने इंग्लैण्ड से आए थे. अभ्यागतों में

कोई लेखक से पत्र लिखाकर लाता, कोई महाराजा के उच्चाधिकारियों से, तो कोई मेरे पास पहले ही आ चुके लोगों से. उनमें से कुछ लेखक भी थे, जिनके यहाँ आने के एकाध सप्ताह अथवा महीने बाद

लंदन की किसी-न-किसी पत्रिका में अपनी यात्रा से संबंधित लेखादि प्रकाशित होते

रहते थे. इन लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के इस नए आयाम को खूब परखा था और अब मैं

काफ़ी कुछ सहज हो चला था. यदा-कदा हम यात्रा कर चुके लोगों में से किसी के बारे में

बातें करने लगते, तब हममें से कोई बड़े

इतमीनान से मुझे बताता, ‘मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है’ या ऐसा ही कुछ ...

इस प्रकार नवंबर से मार्च के पाँच महीने- जो कि हमारा शरद

काल या cold weather है, जैसा कि अंग्रेज़ लोग भारतीय मौसम को इंग्लैण्ड के मौसम से अलगाने के लिए कहते

रहे हैं- के दौरान मैं एक सामाजिक हस्ती बन गया था, विदेशियों से परिचय के बढ़ते दायरे और उनसे

बातचीत के नाते.

कई बार बोलते समय हमसे चूक हो जाती है, पर हम उसे सुधारना नहीं चाहते बल्कि यह जताने की

कोशिश करते हैं कि हमने जो कहा उसका यही अर्थ है और हम पाते हैं कि हमारे प्रमाद

में भी कुछ सच्चाई है. उदाहरण के लिए, किसी के भले नाम से कुछ निकाल लेना उस नाम से कुछ दूर हो जाना भी है. और इसी

तरह अपने हैरत भरे जीवन पर विचारते हुए मुझमें उस विख्यात अंग्रेज़ी लेखक से भेंट

की इच्छा जागी. ऐसा लगता था मानो इसी जीवन-पद्धति से भागने अथवा इससे ओझल हो जाने

का स्वप्न मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा था.

पर मुझे लौटना पड़ा. हम पुरोहितों के घराने से थे और एक

मंदिर विशेष से सम्बद्ध थे. लेकिन मैं उसके निर्माण के बारे में कुछ नहीं जानता था.

वह मंदिर कब, कितने समय में बना, किस शासक ने बनवाया अथवा हम उससे कब से जुड़े हुए

थे आदि-आदि. हम लोगों की इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हमारे परिवार ने अपनी

पुरोहिताई से वहाँ एक समुदाय-सा बना लिया था.

एक समय तक मुझे लगता था कि हमारा समुदाय काफ़ी समृद्ध एवं

वैभवशाली रहा होगा जो कि लोगों की कई तरह से सहायता किया करता होगा. लेकिन

मुसलमानों द्वारा इस इलाके को जीतने के बाद हम ग़रीब होते चले गए. जिनकी हमने

सहायता की थी वे भी अब हमारी अधिक सहायता नहीं कर पा रहे थे. अंग्रेज़ों के आने के

बाद तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ीं. वहाँ क़ानून तो था लेकिन आबादी भी बढ़ती चली गई.

मंदिर समुदाय से भी हमारी दूरियाँ बढ़ती गईं. जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया था, समाज पर सारे जटिल विधि-विधान तो लागू थे लेकिन

खाने तक के लाले पड़ रहे थे. लोग कमज़ोर होने लगे और इसके चलते वे बीमार पड़ने लगे थे.

कैसा दुर्भाग्य था हमारे पुरोहित समुदाय का! इसीलिए जब कभी-कभार दादाजी 1890 ई. के आसपास की कहानी सुनाने लगते तो मेरी

उसमें कोई इच्छा नहीं होती थी.

मेरे दादाजी ने तब उस मंदिर एवं समुदाय को त्यागने की ठानी

जब वे एकदम जर्जर हो चुके थे. उन्होंने सोचा कि वे उस बड़े शहर चले जाएँगे जहाँ

महाराजा का राजप्रासाद एवं एक प्रसिद्ध मंदिर भी था. इसकी उन्होंने यथासंभव तैयारी

भी की, थोड़े-से चावल, आटा, तेल और कुछ पैसे वगैरह रख लिए. इस बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया.

जिस दिन उन्हें जाना था, वे मुँह-अंधेरे उठे और रेलवे स्टेशन की तरफ़ चल पड़े. रेलवे-स्टेशन मीलों दूर था, वे लगातार तीन दिनों तक चलते रहे. इसी बीच वे

बेहद ग़रीब बस्तियों से भी गुजऱे.

उनकी स्थिति इनसे कहीं ज़्यादा दयनीय थी. लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पुरोहित भूख से बेहाल है तो उनके द्वारा इन्हें अन्न और शरण दी गई. अन्ततः वे स्टेशन तक पहुँच गए. उस समय वे बहुत भयभीत थे एवं अपनी ताक़त और साहस को चुका हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें बाहरी दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी. दोपहर बाद ट्रेन आई. रेलवे-स्टेशन की भीड़ और शोरगुल भरी आवाज़ उन्हें हाल तक याद थी. इसके बाद रात घिर आई. इससे पूर्व उन्होंने कभी ट्रेन में यात्रा नहीं की थी लेकिन सारा समय वह भीतर की ओर ही झाँकते रहे.

उनकी स्थिति इनसे कहीं ज़्यादा दयनीय थी. लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पुरोहित भूख से बेहाल है तो उनके द्वारा इन्हें अन्न और शरण दी गई. अन्ततः वे स्टेशन तक पहुँच गए. उस समय वे बहुत भयभीत थे एवं अपनी ताक़त और साहस को चुका हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें बाहरी दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी. दोपहर बाद ट्रेन आई. रेलवे-स्टेशन की भीड़ और शोरगुल भरी आवाज़ उन्हें हाल तक याद थी. इसके बाद रात घिर आई. इससे पूर्व उन्होंने कभी ट्रेन में यात्रा नहीं की थी लेकिन सारा समय वह भीतर की ओर ही झाँकते रहे.

सुबह वह उस विशाल नगर में पहुँचे. उन्होंने मंदिर का रास्ता

पूछा और वहाँ जाकर ठहर गए. मंदिर के अहाते में धूप से बचने के लिए वह सारा दिन इधर-उधर

भटकते रहे. शाम की पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया जिसमें वह भी शामिल

हुए. प्रसाद उतना तो नहीं था पर उससे कहीं अधिक था जिस पर वह अब तक निर्वाह करते

आए थे. उन्होंने यह जताने की भी कोशिश की कि वह एक तीर्थयात्री हैं. इस तरह उनके

शुरुआती कुछ दिन निकल गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा. परन्तु जब वह नज़र में आए तो उनसे पूछताछ की गई.

उन्होंने अपनी सारी कथा बयान कर दी. मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें खदेड़ा नहीं .

उनमें से एक अधिकारी दयालु प्रवृत्ति का था. उसने दादाजी को पत्र-लेखक (Letter-writer) बनने का सुझाव दिया. इसके लिए उसने ज़रूरी

सामान जैसे पेन, निब, स्याही, काग़ज़ वगैरह भी दे दिए. अब दादाजी महाराजा के राजभवन के पास दरबार के बाहर पटरी

पर अन्य पत्र-लेखकों के साथ जा बैठे.

उन पत्र-लेखकों में से ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखा करते थे.

वे लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की अर्जियाँ देते थे, कई सरकारी प्रपत्रों में उनकी सहायता करते थे.

दादाजी सिर्फ़ हिंदी और अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते थे. उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती

थी. उस शहर में बहुत-से लोग अकाल-क्षेत्र से भागकर आए हुए थे जो अपने परिवारों का

कुशल-मंगल जानना चाहते थे. उनसे दादाजी को काम भी मिल गया और किसी को कोई ईर्ष्या

भी नहीं हुई. अपने पुरोहिती परिधान के नाते लोग उनकी तरफ़ खिंचे चले आते थे. कुछ

दिनों में जब वे ठीक-ठाक गुज़र-बसर करने लायक़ हो गए तो शाम को मंदिर में शरण लेना

बंद कर उन्होंने एक कमरा ले लिया और सपरिवार उसमें रहने लगे. पत्र-लेखन से जुड़े

काम और मंदिर के सौहार्द के चलते लोग उनके बारे में अधिकाधिक परिचित होते गए और

अंततः उन्होंने महाराजा के महल में मुंशी जैसा सम्मानित पद पाने में सफलता पा ली.

काम के लिहाज़ से यह पद ज़्यादा सुरक्षित था. हालाँकि वेतन

अधिक नहीं था लेकिन यहाँ से किसी को अब तक बरखास्त नहीं किया गया था और लोग-बाग़

उनके प्रति सम्मान जताया करते थे.

मेरे पिताजी वहाँ के जीवन में सरलता से रच-बस गए. उन्होंने

अंग्रेज़ी सीखी, माध्यमिक विद्यालय

से अपने डिप्लोमा आदि प्राप्त किए और दरबार में जल्द ही अपने पिताजी से भी ऊँचा पद

पा गए. वह महाराजा के यहाँ दीवान हो गए थे. वहाँ बहुत सारे दीवान थे. जो बड़ी लक-दक़

पोशाक पहनते और नगर में छोटे-मोटे देवताओं की तरह सम्मान पाते. पिताजी चाहते थे कि

मैं भी उसी रास्ते पर चलूँ और शिखर तक पहुँचूँ. मंदिर समुदाय की सुरक्षा मेरे

पिताजी के लिए पुनराविष्कार की तरह थी जिसे मेरे दादाजी छोड़ आए थे.

लेकिन मुझमें कोई विद्रोही कुलबुला रहा था. मैं दादाजी को

कई बार उनकी आकांक्षाओं, किसी अनहोनी के भय, अपने बुरे दिनों की ओर ही झाँकते रहने एवं आस-पास के परिवेश को न देख सकने की

क्षमता के बारे में कहते सुनता रहता था. बढ़ती उम्र के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ता चला

गया था. वह कहने लगे थे कि मंदिर समुदाय में सब मूर्ख जमा है. विपत्तियाँ सहते

रहने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया. अंतिम घड़ी में वह खुद भी सबकुछ छोड़कर भाग

खड़े हुए, क्योंकि जब वह बड़े

नगर में पहुँचे तो उन्हें मंदिर के अहाते में किसी ‘अध-भूखे जानवर’ (Half–starved Animal) की तरह दुबककर रहना पड़ा था. स्वयं के लिए भी वह

ऐसे भद्दे शब्द इस्तेमाल कर डालते थे. उनका गुस्सा मुझे बहुत बेधता था. मेरे दिमाग़

में ख़याल आने शुरू हो जाते थे कि महाराजा के महल के आसपास नगर में हम सब जो जीवन

जी रहे हैं, क्या यही अंतिम है, सारी सुरक्षा झूठी है. इस तरह के विचार मुझे

संत्रस्त कर डालते थे. मुझे समझ नहीं आता था कि स्वयं को टूटने से कैसे बचाऊँ.

मैं स्वयं को राजनीति के लायक़ मानता था. भारत पूरी तरह

राजनीतिमय था. परन्तु महाराजा के राज्य में स्वाधीनता संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं

था, यह ग़ैरकानूनी माना

जाता था. हालाँकि हम कुछेक उल्लेख्य नामों और बाहर हो रहे उनके कार्यकलापों से

परिचित थे लेकिन उनसे हमारी एक ख़ास दूरी थी.

अब मैं विश्वविद्यालय में था. बी.ए. करने के बाद मेरी इच्छा

मेडिसिन या इंजीनियरी के लिए महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की थी. इसके बाद

मैं महाराजा के कॉलेज प्रिंसिपल की पुत्री से शादी करता. सब कुछ तयशुदा था. यह हो

भी जाता लेकिन मुझे इन सबसे अरुचि-सी होने लगी थी.

विश्वविद्यालय में मैं काहिल और आलसी होता चला गया. बी. ए.

कोर्स से मेरा ध्यान हट गया था. न तो मैं ‘द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज़’ को, ना ही उसके पात्रों

अथवा कहानी को समझ पाया था. मैं तो यह भी नहीं जानता था कि उक्त कृति का काल-खण्ड

क्या था. शेक्सपीयर अच्छे लगते पर शेली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ मेरे गले नहीं उतरते थे. जब मैं इन कवियों को पढ़ता तो

मेरे मन में यही आता कि ‘ये कुछ और नहीं, झूठ का पुलिन्दा भर

हैं, इस तरह कोई नहीं

सोचता.’

प्रोफ़ेसर साहब हमें अपने नोट्स कॉपी करवाते थे. पन्ने पर

पन्ने लिखवाते जाते. मुझे अच्छी तरह याद है, वह हमें संक्षिप्तीकरण करके लिखवाते और चाहते कि हम उन्हें जस का तस उतार लें.

वह कभी ‘वर्ड्सवर्थ’ का पूरा नाम नहीं लेते. उसका शुरुआती अक्षर ‘डब्ल्यू’ बोलते, ना कि ‘वर्ड्सवर्थ’, जैसे ‘डब्ल्यू’ ने अमुक किया, ‘डब्ल्यू’ ने अमुक लिखा आदि.

यह जानते हुए कि सारी अच्छी घटनाएँ अन्यत्र घट रही हैं और

हम एक छद्म-सुरक्षात्मक जीवन जी रहे हैं, मैं बेहद बेचैनी अनुभव कर रहा था. अपनी व्यर्थता के बोध से मुझे पढ़ाई तक से

घृणा होने लगी. स्वतन्त्रता-आंदोलन के नाम से ही मेरे मन में सम्मान का भाग जाग

उठता. 1931-32 के आसपास जब

महात्मा गाँधी ने छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने का आह्वान किया

तो मैंने अपने में सारे निकम्मेपन और जी-हुजूरी को एक ओर झटककर स्वयं को उस जीवन

के लिए तैयार कर लिया. विश्वविद्यालय के अहाते में मैंने अपनी पुस्तकों की होली

जला डाली, जिसमें ‘द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज़’, शेली, कीट्स यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर के नोट्स तक झोंक दिए. इसके बाद आने वाले तूफ़ान का

इन्तज़ार करते हुए घर चला आया.

खै़र.... आगे कुछ हुआ नहीं. किसी ने मेरे पिताजी को भी कुछ

नहीं कहा. ना ही डीन की ओर से किसी कार्यवाही की सूचना मिली. शायद आग जलाना भर

काफ़ी नहीं था. पुस्तकें आसानी से नहीं जलतीं वरना आग की किसी बड़ी घटना को अंजाम

दिया जा सकता था. हो सकता था विश्वविद्यालय के सदर अहाते में पसरी अस्तव्यस्तता

एवं शोर के चलते आते-जाते लोगों को एक छोटे-से कोने में किया गया मेरा काम कोई

अजूबा नहीं जान पड़ा.

अब मुझे अपना नाकारापन और अधिक खलने लगा. देश के दूसरे

हिस्सों में महानायकों की कमी न थी. उनके जैसा होना बल्कि उनकी एक झलक तक पाना

मुझे वरदान-सा लगता. उनकी महानता की संस्पर्श पाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ने को

तैयार था.

महाराजा के महल में चापलूसी के सिवा कुछ नहीं था. मेरी

रातें इसी उधेड़बुन में निकल जातीं कि मुझे क्या करना चाहिए? शायद आश्रम जाने से पूर्व स्वयं महात्मा गाँधी

भी एक-दो साल इसी उधेड़बुन में रहे होंगे. ज़ाहिर है, आज उनकी जीवनचर्या में शांति दिखाई देती है, वे हर किसी की श्रद्धा के पात्र हैं. वास्तव में

वे बड़ी यंत्रणा के दौर से गुज़रे होंगे. परतंत्रता की स्थिति में बड़े परेशान रहे

होंगे कि कैसे देश को उद्बुद्ध किया जाए और तब उन्होंने नमक आंदोलन के रूप में एक

अद्भुत और अकल्पनीय विचार सूझा होगा. नमक बनाने के लिए अपने आश्रम से लेकर समुद्र

तक की लम्बी यात्रा ......

इसलिए दरबारियों के लिए बने पिताजी वाले आवास में घर की तरह

इतमीनान से रहते हुए शांति बनाए रखने के लिए मैं विश्वविद्यालय जाने का बहाना करता

रहा. किन्तु, जैसा कि बता चुका

हूँ मेरे लिए यह एक पीड़ादायक अनुभव था. अन्त में मुझे उसी उत्प्रेरणा का आभास हुआ.

तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे अपना निर्णय उचित जान पड़ा और मैंने इसे अन्त तक

निभाने का निश्चय किया.

यह निर्णय मेरे लिए आत्मत्याग से कम नहीं था. केवल

आत्मत्याग ही नहीं, यह सक्रिय होने की

भी घड़ी थी. कोई मूर्ख होता तो वह किसी पुल से छलाँग लगा देता या किसी ट्रेन के

नीचे खुद को झोंक देता. लेकिन इससे भी कठिन था वह त्याग जिसे गाँधी जी ने अनुमोदित

किया था. उन्होंने जातिवाद से जुड़ी बुराइयों की भरपूर भर्त्सना की थी. कोई उन्हें

ग़लत नहीं मानता था लेकिन इस दिशा में वास्तविक काम नहीं के बराबर हुआ था.

मेरा फ़ैसला दो टूक था. यह मेरे कुल सहित, विदेशी बेड़ियों में जकड़े मूर्ख एवं भुक्खड़

पुजारियों (दादाजी के अनुसार) की सारी बातों का प्रतिकार था. इतना ही नहीं, यह महाराजा के यहाँ मुझे उच्चपदस्थ सेवक के रूप

में देखने की मेरे पिताजी की फूहड़ आशा और कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा अपनी पुत्री का

मुझसे विवाह किए जाने की मूर्खतापूर्ण आकांक्षाओं तक का प्रतिकार था. मेरा फ़ैसला

उन सबको मौत के मुँह में ठेलने जैसा था. अब मैं अपनी क्षमतानुसार जो सबसे अच्छा

काम कर सकता था, वह था- किसी अत्यंत

ग़रीब लड़की से अपना विवाह.

असल में, मेरे दिमाग़ में पहले से ही विश्वविद्यालय की एक ऐसी लड़की थी. लेकिन ना तो मैं

उसे जानता था, ना ही कभी बातचीत की

थी. मुझे उसकी जानकारी भर थी. वह क़द-काठी की छोटी, गठीली, साँवली और किसी पिछड़ी जाति की लगती थी. बेहद काली-सी, जिसके सामने के दो दाँत बहुत दमकते रहते थे.

उसके कपड़े कभी गहरे चटख रंग के होते तो कभी बेहद मटमैले-से, जो संयोग से उसकी त्वचा के कालेपन से जा मिलते

थे. वह जरूर किसी पिछड़ी जाति की ही थी. सुनते हैं, महाराजा की ओर से इन पिछड़े लोगों को कुछेक

छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं. महाराजा अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे और ये

छात्रवृत्तियाँ उनके धार्मिक ट्रस्ट के कार्यों में से एक थी.

दरअसल जब मैंने उसे व्याख्यान कक्ष में अपनी किताबों और

नोट्स के साथ आते देखा तो मुझे पहली बार ऐसा जान पड़ा कि सब उसी की ओर तक रहे हैं

लेकिन वह किसी की ओर नहीं देख रही थी. इसके बाद मैंने उसे कई बार देखा. बड़ी

मासूमियत से पेन थामे वह शेली, डब्ल्यू, ब्राउनिंग, आर्नाल्ड और साथ ही हैमलेट में एकालाप के

महत्त्व पर प्रोफ़ेसर के नोट्स उतारती रहती.

इस अंतिम शब्द ने हमें बहुत परेशान किया. अपने मूड के अनुसार

प्रोफ़ेसर ने इसका तीन-चार तरीक़ों से उच्चारण किया और जब वह नोट्स द्वारा हमारे

ज्ञान की जाँच करने लगे तो हम सबको भी वह शब्द दोहराना पड़ा. दरअसल साहित्य हममें

से ज़्यादातर को हौवा लगता था.

मैं कई कारणों से उस छात्रवृत्ति प्राप्त लड़की के बारे में

सोचता रहता था. एक तो शायद उसे वजीफा मिलता था. हमारे प्रोफेसर ने, जो उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे, एक दिन उससे कुछ पूछ लिया. तब मैंने पाया कि

उसमें बेहतर समझ की कमी ही नहीं थी, बल्कि उसे हैमलेट की मूल कथा तक का पता नहीं था. वह केवल शब्दों से खिलवाड़ कर

रही थी. उसका ख़याल था कि उक्त नाटक भारत से सम्बन्धित था. यह सुनकर प्रोफेसर ने

उसका मज़ाक बना लिया, क्लास के छात्र भी

हँसने लगे मानो वे उससे कुछ ज़्यादा समझदार थे.

तब से मैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगा. उसे लेकर मैं कभी आकृष्ट होता तो कभी खुद को समेट लेता. वह तो वैसे ही बेहद सिमटी रहती थी. उसका परिवार और जातिगत पेशा भी बर्दाश्त करना असहनीय थे.

ये लोग जब मंदिर जाते तो इन्हें गर्भ-गृह से दूर रहने को

कहा जाता था. वहाँ देवता की मूर्ति थी. वहाँ नियुक्त पुजारी इनके स्पर्श से भी

कतराता. वह उन पर पवित्र भस्म इस तरह छिड़कता मानो कुत्ते को रोटी का टुकड़ा फेंक रहा हो. जब

भी मैं उसके बारे में सोचता, मेरा दिमाग़ ऐसी चीज़ों से भिन्ना जाता. वह लोगों की चुभती नज़रें खुद पर लगातार

झेलती लेकिन कभी किसी की ओर पलट कर नहीं देखती थी. इन सबसे परेशान वह यही चाहती

रही थी कि यह मामला ख़त्म हो जाए. उसके प्रति अपने लगाव के चलते मुझे धीरे-धीरे

उससे थोड़ी सहानुभूति होने लगी और उसकी आँखों से इस दुनिया को देखने की चाह जगने

लगी थी.

मैंने तय कर लिया कि मुझे इसी लड़की का साथ देना चाहिए और

इससे निर्णायक बातचीत कर एक त्याग भरा जीवन जीना चाहिए.

मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर वहीं एक ‘टी-रूम’ कहना चाहिए एक रेस्टोरेन्ट था, सस्ता होने के कारण छात्र वहीं जाया करते. जब कोई बैरे को सिगरेट के लिए कहता

तो वह पाँच सिगरेटों वाली एक खुली डिब्बी हमारे आगे बढ़ा देता, हम जितनी चाहते ले लेते और उतने पैसे वहाँ रख

देते. यहीं पर एक दिन मैंने उस ‘स्कॉलरशिप-गर्ल’ (छात्रवृत्ति प्राप्त लड़की) को देखा. वह एक गोलाकार मेज़ पर पंखे के ठीक नीचे

अकेले बैठी थी. मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया. मुझे देखकर वह बजाय खुश होने के सहम-सी

गई. तब मुझे लगा कि पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए था, शायद उसने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया था. बी.ए.

में मुझमें ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं थी.

इस तरह शुरुआत में ही यह मेरे लिए चेतावनी जैसी हो गई थी

लेकिन जानते हुए भी मैंने इस ओर ज़्यादा ग़ौर नहीं किया.

‘‘मैंने आपको इंग्लिश-क्लास में देखा था.’’ मैंने कहा. पता नहीं, बात शुरू करने का मेरा यह ठीक तरीका था. इससे

उसे यह जताना था कि जब प्रोफ़ेसर साहब ‘हैमलेट’ पर उसकी खिल्ली उड़ा

रहे थे तो मैं भी वहीं था. उसने कुछ नहीं कहा.

तभी चेहरे पर चमकीली आभा वाला दुबला-पतला बैरा- जो पिछले कई

दिनों से एक बेहद गंदी सफ़ेद जैकेट पहने था- आया और मेज़ पर ठण्डे पानी का एक चीकट

गिलास रखते हुए पूछा कि मुझे क्या चाहिए. उसका यह निकम्मापन देख मुझे बड़ी झुँझलाहट

हुई. वह बड़ी ऊहापोह में थी. उसका ऊपरी स्याह होठ धीरे से अपने दाँतों पर फिसला.

मैंने नोट किया कि वह पाउडर लगाती थी जो उसके चेहरे को आभाहीन बना रहा था, हाँ, जहाँ पाउडर ख़त्म होता था, वहाँ से उसकी चमकीली त्वचा देखी जा सकती थी. शर्म से झेंपते हुए मैंने पहलू

बदला.

मेरी समझ में नहीं आ रहा था उससे किस बारे में बात करूँ. ‘‘तुम कहाँ रहती हो ? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं ? तुम्हारे भाई अगर है, तो वे क्या करते हैं’’ जैसा मैं कुछ नहीं पूछ पाया. यह सब जानना

परेशानी ही बढ़ाता और मेरी इसमें कोई रुचि भी नहीं थी. इनके उत्तर मुझे पीछे ही

धकेलते. वहाँ से जाने की इच्छा भी नहीं थी, इसलिए बैरे द्वारा लाए गए पाँच सस्ती सिगरेटों के पैक में से एक सिगरेट और चाय

मँगवाकर पीते हुए चुपचाप सस्ते से सैंडिलों में फँसे उसके काले-काले पैरों को देखता

रहा. मुझे अपनी इस कोशिश पर फिर शर्म आने लगी थी.

अब मैं अक्सर उस चाय वाले के यहाँ जाता और जब भी वह मिलती, उसकी बग़ल में जा बैठता. हम दोनों में कोई बात

नहीं करता था.

एक दिन वह मेरे बाद आई, लेकिन मेरी तरफ़ नहीं. मैं धर्मसंकट में फँस गया.

‘टी-रूम’ में और लोग भी थे, जिनकी ज़िन्दगी साधारण और ठीक-ठाक ढंग से चल रही

थी. मैं एक-दो मिनट तो चुपचाप अपनी घबराहट के साथ बैठा हुआ इस आत्मबलिदानी जीवन को

छोड़ देने के बारे में सोचता रहा. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. उसे मेरी ओर से

उदासीन देख मैं चिढ़कर उठा और उसके पास वाली कुर्सी पर जा बैठा. वह भी शायद इसी आस

में थी, इसलिए उसने थोड़ा

सरकते हुए मेरे लिए जगह बना दी. इतनी देर में यही हो पाया. अब तक बिना कुछ बोले और

बिना ‘टी-रूम’ के अलावा कहीं मिले हमारे बीच एक ख़ास क़िस्म का

रिश्ता बन गया था. लोग हमें अज़नबी निगाहों से देख रहे थे, जिन्हें मैं अपने पर लगातार महसूस कर रहा था. वह

भी खुद को घिरा पा रही थी. मैंने नोट किया कि वह इन घूरती निगाहों को झेल नहीं पा

रही थी, लेकिन उसे ऐसा देख

मुझे अजीब-सा सुकून मिल रहा था. मैं बैरों, विद्यार्थियों और आम लोगों के कारण इस नतीजे पर पहुँचा था और यह मेरे जीवन का

पहला फल था. हालाँकि ये केवल आरम्भिक नतीजे थे, मैं जानता था बड़ी लड़ाइयाँ और कड़ी परीक्षाएँ अभी

बाक़ी थीं, अच्छे परिणाम भी शेष

थे.

उनमें से एक मौक़ा जल्दी ही आ गया. एक दिन ‘टी-रूम’ में उसने मुझसे बातचीत की. अक्सर हमारे बीच ख़ामोशी छाई रहती थी, संप्रेषण का अच्छा तरीका यही था, लेकिन उसकी प्रगति से मुझे अपने तईं आश्चर्यजनक

पिछड़ेपन का अहसास हुआ और उसकी आवाज़ सुनकर निराशा. मुझे याद आया कि क्लास में

हैमलेट वाले प्रकरण के दिन तो मैंने इसकी फुसफुसाहट-सी ही सुनी थी, जिसमें थोड़ी-बहुत झिझक और शर्मिन्दगी बाक़ी थी.

लेकिन उसकी आवाज़ मीठी तो क्या ऐसे अंतरंग मौक़े पर भी इतनी तेज़ और खुरदरी थी कि दूर

तक सुनी जा सकती थी. इसे उसी के वर्ग के लोगों से जोड़ा जा सकता था. मैं तो सोचता

था कि ऐसी चीज़ें वह ‘स्कॉलरशिप-गर्ल’ के रूप में पहले ही छोड़ चुकी होगी.

जो भी हो, उस आवाज़ को सुनकर मुझे बेहद कोफ़्त हुई, मैंने एक बार फिर खुद को डूबता हुआ महसूस किया. लेकिन आत्मबलिदानी जीवन जीने

के अपने दृढ़-निश्चय का ख़याल आते ही यह भाव ख़त्म हो गया और मैंने तय किया कि मैं

पीछे नहीं हटूँगा.

उसके अनगढ़पन, सामने वाले चमकदार दाँतों और पाउडर से पुती त्वचा की ही तरह उसकी आवाज़ के

खुरदरेपन और खुद अपने डर से मैं इस क़दर भयभीत था कि मुझे उससे पूछना पड़ा कि उसने

कहा क्या था?

‘‘किसी ने मेरे अंकल को बता दिया है.’’ उसने कहा.

‘‘अंकल!’’ मुझे लगा उसे इस तरह की फ़ालतू चीजों में मुझे उलझाने का कोई

अधिकार नहीं है. कौन है यह अंकल? अब तक कहाँ था? यहाँ तक कि लोग जिस ‘अंकल’ शब्द का प्रयोग नज़दीकी रिश्तों के लिए करते हैं, मुझे गुस्ताख़ी भरा लगा.

‘‘वह ‘लेबरर्स-यूनियन’ का नेता है, एक ‘फ़ायरब्राण्ड’...’’

उसने अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग किया था, जो उसके मुँह से अजीब-सी तिक्तता का बोध करा रहा

था. हमारे यहाँ की राजनीति में राष्ट्रवादी नहीं थे क्योंकि महाराजा की ओर से इसकी

इज़ाज़त नहीं थी. लेकिन अर्द्ध राष्ट्रवादी, चालबाज जैसे भद्दे शब्दों के आम प्रयोग के लिए हमने ‘लेबरर्स’, ‘वर्कर्स’ जैसे चमकदार शब्द खोज लिए थे. अब मैं जान गया कि वह कौन थी. वह किसी ‘फ़ायरब्राण्ड’ से जुड़ी थी, इसीलिए उसे महाराजा की ओर से छात्रवृत्ति मिली

थी. ख़ुद की नज़रों में वह एक प्रभावशाली, ताक़तवर और आगे बढ़ती हुई शख़्सियत थी.

‘‘उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारे ख़िलाफ़ एक जुलूस

निकालने जा रहे हैं, जाति-उत्पीड़न का.’’ वह बोली.

यह मुझे हतोत्साहित करने की योजना थी- मेरे द्वारा

परम्परागत मूल्यों के प्रतिकार की सार्वजनिक सूचना. यहाँ तक कि यह मेरे

आत्मबलिदानी जीवन की महात्मा जी के विचारों से हुई निष्ठा का अपमान तक था.

‘‘उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारे ख़िलाफ़ जुलूस

निकालेंगे और तुम्हारे घर को आग लगा देंगे. सारी दुनिया तुम्हें मेरे साथ पिछलों

कई हफ़्तों से ‘टी-रूम’ में बैठा देख चुकी है. अब तुम क्या करोगे?’’

मैं सचमुच डर गया था, मैं उस फ़ायरब्राण्ड को भी जानता था.

‘‘तुम्हारे अनुसार मुझे क्या करना चाहिए?’’ मैंने पूछा.

“जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, तुम मुझे कहीं छुपा दो.’’

“लेकिन यह तो तुम्हारा अपहरण होगा!’’

‘‘तुम्हें यही करना पड़ेगा.’’

वह शांत थी लेकिन मेरे दिलो-दिमाग़ में तूफ़ान घुमड़ रहा था.

कुछ महीनों पहले मैं विश्वविद्यालय में एक साधारण-सा आलसी

लड़का था. इसे छोटे-से जीवन में महानता का सोपान चढ़ने का आकांक्षी, देश के महान लोगों के बारे में सोचता रहनेवाला, फ़िल्मीगीत सुनने और भावनाओं में गोते लगाने वाला, (चूँकि ये चीजे़ं सार्वभौम होती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगा) अपनी निजी इच्छाओं

की पूर्ति में असमर्थ, जीवन में चापलूसी और दुनिया की असारता को महसूस करता हुआ मैं अपने पिता को

मिले सी-ग्रेड के सरकारी क्वार्टर में रहता था. आज मेरी ज़िन्दगी का लगभग सबकुछ बदल

चुका था.

सुरक्षित होने के बावजूद मैं डर रहा था, जैसे कोई बच्चा बारिश रुकने के बाद गंदे पानी

में आसमान की परछाई देखकर डरे. मानो मेरे पैर उसकी कीचड़ में सन गए थे, जो छूते ही प्रचण्ड बाढ़ में बदल गया और मुझे साथ

बहाए ले जा रहा था. कुछ देर तक मेरा मन इसी में उलझा रहा. तब दुनिया के बारे में

मेरा नज़रिया बना कि यह संसार ऐसा नहीं है जहाँ आम आदमी सरलता से रह सके, काम कर सके. यह तो एक रहस्यगर्भा प्रचण्ड नदी है, थोड़ा-सा ध्यान चूका कि आदमी को कहीं का कहीं बहा

ले जाएगी. जाहिर है इस दौरान मैं लड़की को भी देख रहा था. उसके पतले साँवले पैर, बड़े दाँत और गहरी त्वचा सब बदले-बदले लग रहे थे.

उसकी सलाह के अनुसार मुझे उसके लिए एक जगह तलाश करनी थी.

किसी बोर्डिंग या हॉस्टल का तो सवाल ही नहीं था. मुझे अपने परिचित याद आए. परिवार

और विश्वविद्यालय के दोस्त छोड़ देने पड़े. अन्त में ख़याल आया कि मुझे उस ‘शिल्पी’ (इमेज़ मेकर) की तलाश करनी चाहिए, जिसका हमारे पुरखों के मंदिर और फ़ैक्टरी के बीच

पुराना सम्बन्ध था. मैं अक्सर वहाँ जाता था. मुझे याद है उसका मालिक (master) एक छोटे क़द का आदमी था, जो आँखों पर चश्मा लगाता था. धूल से अटे अपने

चश्मे और कारीगरी की चिप्पियों के कारण वह अन्धा लगता था. छोटी कद-काठी और दिखने

में साधारण से दस-बारह आदमी पत्थरों पर छैनी-हथौडे़ से तरह-तरह की आवाजे़ं करते

वहाँ मिलते. उनके बीच टिकना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि ‘स्कॉलरशिप गर्ल’ (छात्रवृत्ति प्राप्त लड़की) को इससे कोई एतराज़ नहीं होगा.

वह शिल्पी साधारण जाति (निम्न तो नहीं पर उच्च जाति से दूर)

का था और मेरे लिए सर्वथा उपयुक्त था. उसके अहाते में बहुत से कारीगर सपरिवार रहा

करते थे. वह मंदिर के एक स्तंभ पर एक जटिल-सी ड्रॉइंग उकेरने में व्यस्त था. मुझे

देख वह हमेशा की तरह मुस्कुराया. मैंने उसकी ड्रॉइंग देखी, इसके बाद उसने कुछ और भी चीजें दिखाईं. मैंने

लड़की पर बात करने की भूमिका बनाई कि एक पिछड़ी जाति की लड़की, जिसे घरवालों द्वारा परेशान किया जा रहा था. अब

उसे एक शरण की आवश्यकता है. मैंने झेंपने के बजाए अधिकारपूर्वक बात करने का निश्चय

किया था. मास्टर मेरे परिवार वालों को

जानता था. वह नहीं चाहता था कि ऐसी कोई युवती मेरे साथ हो. मैंने बताया कि मैं

वास्तव में किसी उच्चकुलीन की ओर से ऐसा कर रहा था. पिछड़ों के प्रति महाराजा की

सहानुभूति सर्वविदित थी, इसलिए मास्टर ने ऐसा व्यवहार किया, जो दुनियावी तौर-तरीक़ों को अच्छी तरह जानता हो. उसने स्टोर हाउस के पीछे चित्रों, प्रतिमाओं, आवक्ष-मूर्तियों आदि चीजों से अटा एक कमरा हमें दे दिया. वह देवताओं आदि की

मूर्तियाँ बनाने जैसा जटिल कार्य ही नहीं करता था, जो बेहद सूक्ष्मता से होता है, बल्कि उसके यहाँ जीवित या मृत लोगों की

प्रतिमाएँ भी गढ़ी जाती थीं.

उसने राष्ट्रीय आंदोलन के कई स्वतन्त्रता सेनानियों, महात्माओं के अलावा फोटोग्राफ़ द्वारा लोगों के माता-पिता या फिर दादा-दादी की आवक्ष-मूर्तियाँ भी बनाई थीं. कई बार तो वे असली मनुष्यों से भी सुन्दर लगतीं. किन्तु बड़े व्यक्तित्वों से भरी हुई यह जगह जल्द ही मुझे बेचैन करने लगी थी. यहीं मैंने जाना कि प्रत्येक देवता में किसी-न-किसी स्तर पर कोई कमी होती है, उनकी तथाकथित आतंकित कर देने वाली ताक़त सच्ची नहीं होती और इसीलिए हमसब उनसे अभिभूत नहीं हो पाते.

उसने राष्ट्रीय आंदोलन के कई स्वतन्त्रता सेनानियों, महात्माओं के अलावा फोटोग्राफ़ द्वारा लोगों के माता-पिता या फिर दादा-दादी की आवक्ष-मूर्तियाँ भी बनाई थीं. कई बार तो वे असली मनुष्यों से भी सुन्दर लगतीं. किन्तु बड़े व्यक्तित्वों से भरी हुई यह जगह जल्द ही मुझे बेचैन करने लगी थी. यहीं मैंने जाना कि प्रत्येक देवता में किसी-न-किसी स्तर पर कोई कमी होती है, उनकी तथाकथित आतंकित कर देने वाली ताक़त सच्ची नहीं होती और इसीलिए हमसब उनसे अभिभूत नहीं हो पाते.

मन में तो यह था कि लड़की को वहीं छोड़ दूँ और इस ओर कभी

मुड़कर न देखूँ, लेकिन उसके ‘फायरब्राण्ड’ चाचा का आतंक हमेशा बना रहता. अगर यह ज़्यादा

यहाँ रुक गई तो मेरे लिए इसे निकालना और कठिन हो जाएगा. हमें एक दूजे के साथ जीना

था, इसके बावजूद मैंने

उसे छुआ तक नहीं था.

अब मैं घर में रहने लगा. विश्वविद्यालय जाकर पढ़ने के बहाने

बाहर निकलता. कभी-कभार उस शिल्पी (इमेज़ मेकर) के यहाँ भी जाता लेकिन वहाँ ज़्यादा

देर नहीं रुकता था क्योंकि मैं मास्टर के मन में कोई भी शक नहीं डालना चाहता था.

उसके दिन बड़ी कठिनता से बीत रहे थे. उस अंधेरे कमरे में, जिसमें अहाते की धूल से सब कुछ अटा पड़ा था, यहाँ तक कि लड़की की त्वचा भी पाउडर पुती लगती थी.

एक दिन वह मुझे बेहद निराशा अवस्था में मिली.

‘‘क्या बात है?’’ मैंने पूछा.

‘‘मेरी ज़िन्दगी कितनी बदल गई है.’ उसने उखड़ी आवाज़ में कहा.

‘‘और मेरी!’’

‘‘मैं बाहर होती तो इस समय परीक्षाएँ दे रही होती.

लेकिन अब क्या हो ?’’

‘‘मैं तो विश्वविद्यालय को ‘बायकॉट’ कर रहा हूँ.’’

‘‘फिर तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी ? कौन देगा तुम्हें रुपए-पैसे ? जाओ और परीक्षाएँ दे दो!’’

‘‘मैंने पढ़ाई नहीं की. अब मैं वे नोट्स नहीं रट

सकता. बहुत लेट हो चुका हूँ.’’

‘‘तुम उन लोगों के बारे में जानते हो. वे तुम्हें

पास कर देंगे.’’

जब परिणाम आया तो बाबूजी बोले, ‘‘सुना है, तुम रोमान्टिक्स और द मेयर ऑफ केस्टरब्रिज़ के बारे में कुछ नहीं जानते. कुछ

समझ में नहीं आता. वे तुम्हें फेल करने पर आमादा हैं.’’

प्रिंसिपल ने उनसे इस बाबत बातचीत की थी. मन में आया कि कह

दूँ ‘‘महात्मा के आह्वान

पर मैंने बहुत पहले ही अंग्रेज़ी शिक्षा से ‘बायकॉट’ कर लिया. मैंने अपनी

किताबें भी जला डाली हैं.’’ लेकिन ऐन वक़्त पर हिम्मत जवाब दे गई.

‘‘परीक्षा-हाल में मुझे अपनी सारी ताक़त निचुड़ती

जान पड़ती है.’’ अन्त में मैंने कहा और अपनी कमज़ोरी पर चीख़ पड़ा.

‘‘अगर तुम्हें हार्डी, वेसेक्स या किसी अन्य किसी पर कोई परेशानी थी तो

मेरे पास आना चाहिए था. आज भी मेरे सारे स्कूल नोट्स रखे हैं.’’

पिताजी छुट्टी पर थे और हमारे ‘सी ग्रेड’ घर के सामने वाले छोटे-से गर्म कमरे में बिना वर्दी एवं पगड़ी के सिर्फ़ धोती और

क़मीज़ में बैठे थे. महाराजा के दरबारी दिन-रात कोट के साथ पगड़ी एवं वर्दियाँ पहनते

थे. वे जूते कभी नहीं पहनते थे. इससे उनके तलवे काले, सख़्त एवं आधा इंच मोटे हो गये थे.

‘ठीक है, अब तुम भूमि-कर विभाग में (Land tax department) में काम करो.’ इस तरह मैंने महाराजा की रियासत में काम करना शुरू कर दिया.

भूमिकर विभाग बहुत बड़ा था. भूमि के छोटे मालिकों को भी इसके अधीन कर अदा करना पड़ता

था. पूरी रियासत में इसके अधिकारी नियुक्त थे, जो भूमि का सर्वेक्षण करते, मालिकों का रिकॉर्ड रखते और उनसे कर वसूल कर

खाते में चढ़ाते. मैं केन्द्रीय कार्यालय में था. यह ऊँचे गुंबदवाली सफ़ेद संगमरमर

की एक भव्य इमारत थी. इसमें ढेर सारे कमरे थे. मेरा काम कमरा नं. बीस में था. इसकी

मेंजे़ क़ागज़ों से अटी रहती और बड़ी.बड़ी शेल्फ ऐसी लगतीं मानो रेलवे स्टेशन का ‘लेफ्ट०-लगेजरूम’ (सामान रखने का कमरा) हो. कुछ क़ागज भारी भरकम

डब्बों में रखकर रस्सी से बाँध दिए गए थे तो कुछ को कपड़े के बण्डलों में बाँधा हुआ

था. शेल्फ़ के ऊपर रखे फ़ोल्डर सालों पुराने थे, सिगरेट के धुएँ और धूल से उनकी रंगत बदल गई थी.

छत का पंखा भी धुँए से भूरा-बादामी हो चला था. कमरा ऊपर की ओर तम्बाकू जैसा भूरा

था और उसके दरवाज़े, मेज़, फ़र्श और नीचे के हिस्से गहरे महोगनी रंग के थे.

मैंने खुद को कोसा. यह नौकरों-सा काम मेरे आत्मबलिदानी जीवन

के दृष्टिकोण में कोई योग नहीं दे सकता. लेकिन तब मैं इसे पाकर खुश था क्योंकि

मुझे पैसों की सख़्त ज़रूरत थी. मैं गले तक क़र्ज़ में डूबा था.

|

| (1971,Booker Prize) |

मैंने महल में पिताजी की हैसियत और उनके नाम का सहारा लेकर

लड़की की मदद करने के लिए कई साहूकारों से पैसा उधार ले रखा था.

उसने कुछ पैसे ख़र्च कर रसोई का सामान और अपने कपड़े आदि

जुटाकर कमरे को सहेज लिया था. अपने पिता के ‘सी-ग्रेड’ घर में किसी तपस्वी

की तरह रहते हुए किन्तु किसी गृहस्थ की तरह मैंने उसका सारा खर्च़ वहन किया.

उसने कभी यह नहीं माना कि मेरे पास पैसा नहीं था. उसे लगता

था कि मेरे जैसे लोग गुप्त फ़ण्ड रखते हैं. यह हमारी जाति के खिलाफ़ हो रहे प्रचार

में से एक था, लेकिन मैंने ऐसी

सपाट कटूक्तियाँ भी झेलीं. जब मैंने एक महाजन से कुछ और रक़म लेकर उसे दी तो भी

उसने कोई आश्चर्य नहीं जताया. वह व्यंग्य (अथवा कटाक्ष) में कहती- ‘‘पता नहीं हमारे प्रोफ़ेसर क्यों कहते थे कि तुम

बड़े दुखी दिखते हो. तुम्हारी जाति तो किसी को कुछ देते समय हमेशा दुःखी ही रहती है.’’ उसका व्यवहार कभी-कभी अपने ‘फ़ायरब्राण्ड’ चाचा (पिछड़ों के अगवा) जैसा लगता था.

मुझे कोई खुशी नहीं थी लेकिन वह इस नये काम से प्रसन्न थी.

‘‘कम ही सही लेकिन बदलाव के लिए पैसों की यह

लगातार मिलती खेप बुरी नहीं है.’’ उसने कहा.

‘‘पता नहीं, मैं कब तक यह नौकरी कर पाऊँगा.’’

‘‘देखो, मैं पहले ही बहुत दुःख झेल चुकी हूँ; अब ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं है. अगर तुम मुझे विश्वविद्यालय से भगाकर नहीं

लाते हो तो मैं परीक्षाएँ देती और बी. ए. कर लेती. विश्वविद्यालय तक भेजने में

मेरे माता-पिता ने काफ़ी दिक़्क़तें झेली थीं.

आवेश में मेरी रुलाई फूट पड़ी.

उसकी बात पर नहीं, इस पर कि मुझे उस कै़दख़ाने सरीखे घर में रहना पड़ रहा था. लेकिन ज्यों-ज्यों

काम बढ़ता गया, मेरा घर में रहना

दिनों-दिन कम होता गया. मुझे लगा, मैं एक बार फिर बच्चा बन गया था. मेरे बचपन की एक कहानी है, जिसे मेरे, माता-पिता सुनाया करते थे. एक दिन उन्होंने मुझसे कहा ‘‘आज हम तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं.’’ शाम को पूछा गया ‘‘तुम्हें स्कूल पसन्द आया ?’’ ‘‘हाँ मुझे अच्छा लगा.’’ मैंने कहा. अगली सुबह उन्होंने मुझे जल्दी उठा

दिया. जब मैंने इस बारे में पूछा तो बोले ‘‘तुम्हें स्कूल जाना है ना!’’ लेकिन मैं कल तो गया ही था,’’ मैंने रोते हुए कहा. भूमिकर विभाग में काम पर

जाते हुए मुझे कुछ ऐसा ही लगा. एक ही जगह दिन-ब-दिन, साल-दर-साल जब तक कि मृत्यु न हो जाए, काम करने का विचार, मुझे बुरी तरह डरा देता.

एक दिन दफ़्तर में सुपरवाइज़र आया और बोला, ‘‘आपकी बदली ऑडिट सेक्शन में कर दी गई है.’’

इस विभाग में हमें ‘टैक्स-कलेक्टर’ एवं सर्वेक्षकों के

बीच होने वाली धाँधलियों पर नज़र रखनी थी. अधिकारी लोग ग़रीब और अनपढ़ लोगों से

भूमिकर वसूलते समय उन्हें पावती-रसीद नहीं देते, जिसके चलते उन्हें फिर से कर अदा करना पड़ता था.

या फिर रसीद के लिए उन्हें घूस देनी पड़ती. ग़रीबों के साथ ऐसी धोखाधड़ियों का यह

अंतहीन सिलसिला था. ये अधिकारी भी कर अदाकर्ताओं से ज़्यादा अमीर नहीं थे. आख़िर कर

अदा न किए जाने का खामियाजा किसे भुगतना पड़ता. जब भी उन मटमैले क़ाग़जों की ओर देखता, मैं खुद को धोखेबाज़ महसूस करता. सो मैंने उन

क़ाग़जी टुकड़ों फेंकना या नष्ट करना शुरू कर दिया. मैं एक अन्तर्घाती-सा बन गया था

और यह सोचकर मुझे गहरी शांति मिली थी कि बिना कोई लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिए मैं अपने

स्तर पर नागरिक अवज्ञा (Civil disobedience) का अनुपालन कर रहा था.

एक दिन सुपरवाइजर ने मुझसे कहा ‘‘तुम्हें चीफ़-इन्स्पेक्टर ने बुलाया है.’’ यह सुनकर मेरी सारी बहादुरी हवा हो गई. मुझे महाजन, उधारी और मूर्तिकार के यहाँ ठहरी लड़़की की याद

आने लगी. चीफ़-इन्स्पेक्टर मेज़ पर फ़ाइलों में घिरा बैठा था. मेज़ उन्हीं घपलेवाली

फाइलों से पटी थी, जो आधा दर्जन मेज़ों

से गुजरती हुई अंततः यहाँ तक इसके निरंकुश निर्णयों के लिए पहुँची थी. अपनी कुर्सी

में धँसा हुआ वह मेरी ओर अपने चश्मे के मोटे शीशे से झाँकता हुआ बोला, ‘‘तुम यहाँ अपने काम से खुश हो ना ?’’

मैंने सिर झुका लिया. लेकिन कुछ कहा नहीं .

‘अगले सप्ताह तुम्हें असिस्टेंट-इन्स्पेक्टर बना

दिया जाएगा.’

यह काफ़ी ऊँची प्रोन्नति थी लेकिन मुझे एक फंदा-सा जान पड़ा.’’ ‘‘पता नहीं सर, मैं इसके योग्य हूँ भी या नहीं. मैंने कहा.

‘‘हम तुम्हें

पूरा इन्स्पेक्टर नहीं असिस्टेंट-इन्स्पेक्टर बना रहे हैं.’’

यह मेरी पहली ही तरक़्क़ी थी. मैंने कैसे यह नौकरी पाई या कितनी जोड़.तोड़ की इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा, उन्होंने मुझे प्रोन्नत करना ज़ारी रखा, जो कि नागरिक अवज्ञा के एकदम उलट था. इससे मैं चिंतित हो उठा था और एक शाम मैंने अपने पिताजी को बता दिया.

‘‘स्कूल प्रिंसिपल को अपने दामाद से बहुत उम्मीदें होती हैं.’’ उन्होंने कहा.

‘‘लेकिन मैं उनका दामाद नहीं बन सकता. मेरी शादी

हो चुकी है.’’

|

| (1975) |

पता नहीं यह कैसे मेरे मुँह से निकल गया, जो पूरी तरह सच नहीं था लेकिन इससे मैंने अपने और उस लड़की के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया था. पिताजी आग-बबूला हो गये. उनकी सारी सहनशक्ति जाती रही. लगा, उनका दिल बैठ गया था. काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा-‘‘कौन है वह लड़की ?’’

मैंने बता दिया. वह कुछ नहीं बोले. मुझे लगा, वे बेहोश हो जाएँगे. मैं उन्हें शांत करना चाहता

था. इसलिए मैंने उन्हें उस लड़की के ‘फ़ायरब्राण्ड’ चाचा के बारे में

बताया. साथ ही, अपने मूर्खताभरे

इरादों के बारे में भी जो मेरे बलिदानी विचारों से विकसित थे. मैंने बताया कि लड़की

की एक पृष्ठभूमि है, ऐसा नहीं कि उसका

कोई आधार ही नहीं. इससे मामला और बिगड़ गया. वे ‘फ़ायरब्राण्ड’ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे. वे सामने

वाले छोटे कमरे में ही फ़र्श पर बिछी बाँस की एक पुरानी चटाई पर लेट गए और माँ को

पुकारा. मुझे उनके गंदे और फटे हुए पैरों के सख़्त तलवे दिखाई पड़े. उनकी एड़ियों में

दरारें पड़ी थीं और उन पर पपड़ियाँ जमीं थी. एक दरबारी के नाते पिताजी को जूते पहनने

की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वे मेरे लिए

जूते ज़रूर ला देते थे.

अन्त में वे बोले- ‘‘तुमने हम सबके मुँह पर कालिख पोत दी है, अब प्रिंसिपल का खौ़फ़ भी झेलना पड़ेगा. उसकी बेटी से शादी करके तुम सबकी नज़र में ऊपर उठ जाते. तुमने उसकी बेइज्जती की है.’’

हालाँकि मैंने दोनों लड़कियों में किसी को छुआ तक नहीं था और

ना ही किसी के साथ कोई सगाई वगैरह ही की थी फिर भी मुझसे उन दोनों औरतों का अनादर

हो गया था.

पिताजी ठीक से सो नहीं पाए थे, सुबह उनकी आँखें सूजी हुई जान पड़ीं.

वे बोले- ‘‘सदियों से हम ऐसे ही रहे हैं, यहाँ तक कि जब मुसलमान आए और जब हम भुखमरी के शिकार रहे, तब भी. लेकिन अब तुमने हमारी कुल परंपरा को

कलंकित कर दिया.’’

‘‘अब त्याग का समय आ गया है,’’ मैंने कहा.

‘‘त्याग...त्याग...! क्यों ?’’

“मैं तो महात्मा जी के आह्वान का अनुपालन कर रहा हूँ.’’ यह सुनकर मेरे पिताजी ठिठक गए. मैंने फिर कहा- ‘मैं केवल वही त्याग कर रहा हूँ, जो करना चाहिए.’ ये पंक्ति पिछली शाम से ही मेरे मन में घूम रही

थी.

‘‘स्कूल प्रिंसिपल ऊँची पहुँच वाला आदमी है, वह ज़रूर हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचेगा. पता

नहीं, मैं कैसे उनका सामना

करूँगा, कैसे कुछ कह पाऊँगा.

तुम्हारे लिए त्याग की बात करना बहुत आसान है. तुम जवान हो, भाग सकते हो, लेकिन मुझे और तुम्हारी माँ को इसका परिणाम

भुगतना पड़ेगा. अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ. तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हें

किसी पिछड़े (बैकवर्ड) के साथ रहने दिया जाएगा ?’’

पिताजी ठीक कह रहे थे. मेरे लिए उनकी बात मानना ही अधिक

उचित होता. वास्तव में मैं उस युवती के साथ रह भी नहीं रहा था. यह विचार दिन-ब-दिन

मज़बूत भी होता जाता और मुझे पीछे की ओर धकेलता भी जाता. इसलिए मेरी स्थिति बड़ी

असमंजस भरी भी.

कुछ हफ़्तों में हालात सामान्य हो गए थे. मैं पिताजी के

सरकारी आवास में आवास आ गया. कभी-कभार मूर्तिकार के यहाँ भी जाने लगा था. मैंने

भूमिकर विभाग में भी काम करना शुरू कर दिया था. इधर पिताजी को प्रिंसिपल का हमेशा

खटका बना रहता, लेकिन कुछ हुआ नहीं.

एक दिन एक संदेशवाहक ने बताया कि चीफ़-इन्स्पेक्टर मुझसे

मिलना चाहते हैं.

चीफ़़ इन्पेक्टर मेज़ पर रखी फ़ाइलों से घिरा बैठा था, उनमें कुछ मेरी जानी-पहचानी लग रही थीं.

‘‘अगर मैं कहूँ कि तुम्हें एक और तरक़्क़ी के लिए

तुम्हें चुना गया है तो तुम्हें कैसा लगेगा?’’ उसने पूछा.

‘‘नहीं .. हाँ, लेकिन मैं इसके योग्य कहाँ हूँ. भला मुझमें इन

तरकि़्क़यों वाली योग्यता है?’’

“लगता तो मुझे भी यही है, मैंने तुम्हारे कुछ कामों की कुछ जाँच की और

हैरान रह गया हूँ. कई दस्तावेज़ नष्ट कर दिए गए हैं, रसीदें तक फेंक दी गई हैं.’ उसने कहा.

‘‘मुझे कुछ नहीं पता. इसमें किसी और का हाथ होगा.’’ मैंने कहा.

“बात ये है, कुछ उच्चाधिकारियों ने तुम्हारी शिकायत की थी, तुम्हारे ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जाँच चल रही है. जो एक गंभीर मामला है. तुम जेल भी जा सकते हो- आर-आई. यानी कठोर कारावास में. ये फ़ाइलें तुम पर इल्ज़ाम मढ़ने के लिए काफ़ी है.’’

अब वह लड़की ही इकलौता सहारा थी, जिससे मैं इस बारे में बात कर सकता था. मैं

शिल्पी के यहाँ गया.

वह बोली, ‘‘तुम उन धोखेबाज़ों के साथ थे न!’’ मानो इससे उसे खुशी हुई थी.

‘‘हाँ, लेकिन लगता नहीं वे अब तक जाँच कर ही रहे हैं. वहाँ ढेर सारे क़ागज़ पड़े हैं, इससे तो किसी पर भी वे कोई मामला मढ़ सकते हैं.

दरअसल कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे खि़लाफ़ है. मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, वह मेरे साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहता था.’’

मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा. वह समझ चुकी थी. उसने इस

बात के सारे सिरे जोड़ लिए थे.

‘‘मैं अपने चाचा को एक जुलूस निकालने के लिए कहती

हूँ.’’ उसने कहा.

‘‘चाचा! जूलूस : हाथों में आड़े तिरछे बैनर लिए महल

और सचिवालय के बाहर मेरा नाम लेकर चीख़ते पिछड़े लोगों का हुजूम!

‘‘नहीं, नहीं, प्लीज, जुलूस-वुलूस नहीं.’’

पर वह ज़िद करने लगी, वह उत्तेजित हो उठी थी.

‘‘वह एक ‘क्राउडपुलर’ है’’- उसने अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग किया था.

असल में ‘फ़ायरब्राण्ड’ द्वारा अपनी ही सुरक्षा का विचार मुझे असह्य लगा. हालाँकि मैं जानता था कि तमाम झटकों के बावजूद मैंने उससे समझौता कर लिया है पर यह बात सुनकर मेरे पिता मर जाते-अपने को इस युवती, प्रिंसिपल, फ़ायरब्राण्ड, जेल आदि के घने अंधियारे समुद्र में फँसते देख मैं इन सबसे भागने का मन बनाने लगा था. दादाजी की तरह मैंने भी शहर के प्रसिद्ध मंदिर में शरण लेने की सोची. और त्याग के उच्चतम क्षणों तक जाने के बजाय मैंने उन्हीं की तरह सहज रूप से पुरानी राह चुन ली थी.

मैंने गुपचुप तैयारियाँ कीं. करने को ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मुझे अपने सिर के बाल मुँडवाने थे. अगले दिन

मैं मुँह-अंधेरे उठा, अपने समुदाय (पुजारी-समुदाय)

वाले परिधान पहने और जिस तरह भगवान बुद्ध ने अपने पिता का सारा एशो-आराम त्याग

दिया था, मैंने भी अपने

पिताजी का घर छोड़ दिया और नंगी देह, नंगे पाँव लिए मंदिर की ओर चल पड़ा. मेरे पिताजी कभी जूते नहीं पहनते थे जबकि

मैं कुछ धार्मिक अवसरों के अलावा हमेशा जूते डाले रहता था. पिताजी के बजाय मेरे

तलवे ज़्यादा मुलायम और सुकुमार थे. जल्द ही वे ऐसे सुलग उठे, जैसे कि सूरज उगते समय आसमान की लाली और मंदिर

के प्रांगण के पत्थर भभक उठते हों.

दिन में सूर्य से बचने के लिए मैं भी अपने दादाजी की तरह

इधर-उधर भटकता रहा. शाम को आरती के बाद मुझे प्रसाद दिया गया. उपयुक्त घड़ी देखकर

मैंने पुजारियों के आगे खुद के भिक्षु होने के बारे में बताया और अपने पूर्वजों का

परिचय देते हुए स्वयं के लिए उपासना की जगह माँगी. मैंने छिपने की कोशिश क़तई नहीं

की. मंदिर का अहाता सदर रास्ते की तरह ही भीड़-भाड़ वाला था. मैंने सोच लिया था कि

जितने ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे और मेरे त्याग भरे जीवन के बारे में जानेंगे, मेरी सुरक्षा के लिए उतना ही अच्छा रहेगा. लेकिन

मेरे मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मंदिर में मेरी उपस्थिति को जानने और मेरे दोष ढँकने के तीन-चार दिन बाद ही उस

घटना का पता लोगों को चल गया.

जब फ़ायरब्राण्ड ने जुलूस निकाला तो प्रिंसिपल और भूमिकर

विभाग के अधिकारी सकते में आ गए. हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए किसी ने मुझे छुआ तक नहीं. इस तरह अपनी

अवमानना, पिताजी की सभी

पीड़ाओं और अपने अतीत के साथ मैं पिछड़ों के उत्थान का एक हिस्सा बन गया था.

यह सब कुछ दो-तीन सप्ताह चलता रहा, पता नहीं, कब क्या हुआ, कहाँ जाकर सारी

चीजे़ं ख़त्म हुईं. मुझे तो यह तक नहीं पता मैं उस अजीब-सी स्थिति में कब तक बना

रहा. सरकारी वकील काम पर मुस्तैद थे. मैं जानता था कि अगर ‘फ़ायरब्राण्ड’ नहीं होता तो कोई भी शरणस्थली मुझे कोर्ट से

नहीं बचा सकती थी. मुझे ध्यान आया कि ऐसी स्थितियों में महात्मा जी की तरह करना

चाहिए था- मौनव्रत. यह मेरे स्वभाव के अनुकूल था और लगा कि इससे मेरी सारी

कठिनाइयाँ हल हो जाने वाली थीं. मेरे मौनव्रत धारण की ख़बर चारों ओर फैल गई थी. वे

आम लोग, जो लोग दूर-दूर से

भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते थे, अब मुझ पर भी श्रद्धा रखने लगे. ‘फ़ायरब्राण्ड’, उसकी भतीजी और उन राजनीतिक कारणों के बावजूद मैं जल्द ही संत के रूप में

प्रसिद्ध हो गया.

मैं ठीक वैसा ही मशहूर हो गया था जैसा पड़ोस में अपनी

दुष्टतापूर्ण हरकतों के नाते कुख्यात माधवन नामक एक बैकवर्ड जाति से आया वकील. वह

इतना बदतमीज़ था कि पुजारी जब भी महत्त्वपूर्ण और लम्बे समय तक चलने वाले कष्टकर

धार्मिक अनुष्ठान करते, वह सारी मर्यादाओं और शालीनता को ताक पर रखकर मंदिर के सामने टहलने लगता. यज्ञ

आदि के दौरान तनिक भी गलती होने पर सब-कुछ दोबारा दोहराना पड़ता है. इसलिए ऐसे अवसरों

पर पिछड़ों के लिए मंदिर के तमाम गलियारें बंद कर दिए जाते ताकि उनके द्वारा पैदा

शोरगुल जैसी बाधाओं से बचा जा सके.

ये लोग इधर-उधर तो गाँधी, नेहरू एवं अंग्रेज़ों पर बहस करते थे लेकिन यहाँ

महाराजा की रियासत में, इनके लिए राजनीति के दरवाजे़ बंद थे. यहाँ इन्हें अर्द्ध-राष्ट्रवादी, चौथाई-राष्ट्रवादी बल्कि इनमें भी नहीं गिना

जाता था. इन सबका मुख्य कारण जातीय द्वेष था. कुछ समय इन्होंने मेरे और वकील के

लिए नागरिक अवज्ञाएँ भी की थीं. एक ओर वे वकील के अधिकार का समर्थन करते मंदिर में

से गुज़रते तो दूसरी ओर उन्होंने फ़ायरब्राण्ड की भतीजी से मेरी शादी के अधिकार की

मुहिम भी चलाई थी.

एक दिन की हड़ताल एवं जुलूस ने मुझे कोर्ट और प्रिंसिपल से

साफ़ बचा लिया था, साथ ही उसकी लड़की से भी. लेकिन मैं इससे इतना

दुःखी हुआ कि वकील को इसका मूल्य देने की सोचने लगा. हालाँकि मेरे त्याग और सादगी

भरे जीवन में यह मोड़ मुझे उपयुक्त नहीं जान पड़ रहा था. मेरी इच्छा देश की उन्हीं

महान विभूतियों का अनुसरण करने की हुई. किस्मत ने मुझे उन लोगों का नायक बना दिया

था जो अपने जातीय विद्वेष के चलते लड़ रहे थे और उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे.

कोई तीन महीने मैं ऐसे ही पड़ा रहा, सिर्फ़ श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करता, न उनसे बात करता और न किसी चढ़ावे की ओर ध्यान

देता. समय गुज़ारने का यह असहज तरीका बुरा नहीं था बल्कि अपनी स्थिति को देखते हुए

यह मेरे मौन व्रत में सहायक ही रहा. सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई थीं. कुछ दिन बाद

तो मैं उनकी चिन्ता करना ही भूल गया. जब मेरी चुप्पी मुझे ही खलने लगी तो मैं किसी

वस्तु या व्यक्ति के बिना पड़े रहने और सबसे कटा रहने के इस अहसास का थोड़ा बहुत

आनंद लेने लगा. दस-पन्द्रह मिनट तक मैं अपनी स्थिति भूल जाता. कई बार तो मुझे अपने

होने का पता ही नहीं रहता था.

जब वह विख्यात लेखक और उनके प्रिंसिपल मित्र पधारे तो मेरा

जीवन एक दूसरा मोड़ ले चुका था. प्रिसिंपल स्टेट के ट्यूरिस्ट्स पब्लिकशन का

डायरेक्टर भी था. इसलिए आस-पास उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी. उसने एक हिकारत भरी नज़र

मेरी ओर डाली लेकिन जब वे आगे बढ़ गए तो मुझे चिन्ता हुई. तभी लेखक के मित्र मिस्टर

हेक्स्टन मेरे बारे में पूछताछ करने लगे. ‘‘कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं

है’’ प्रिंसिपल ने हाथ

नचाते हुए कहा. लेकिन मि. हेक्स्टन ने जोर देते हुए पूछा कि लोग मेरे लिए उपहार

क्यों लाते हैं ? तब प्रिंसिपल ने

बताया कि मैंने मौन-व्रत धारण किया हुआ था और इससे पूर्व भी मैं सौ दिनों तक ऐसा

कर चुका था. लेखक महोदय को इससे बड़ी उत्सुकता हुई. यह देखकर प्रिंसिपल, जैसा कि ऐसे लोग होते ही हैं, महाराजा के पर्यटन विभाग के योग्य कर्मचारी के

नाते उन्हें सब बताने लगा. उसने अपनी नज़रें मुझ पर गड़ा दी थीं और हमारे पुरोहित

परिवार और मंदिर के पुरखों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताने लगा. उसने मेरे अतीत के

बारे में भी बताया, जो भविष्य के लिए

काफ़ी सुनहरा होता. जबकि उन सब चीज़ों को मैं एक संन्यासी के रूप में रहते हुए और

श्रद्धालुओं की दान-दक्षिणा पर निर्वाह करते हुए रहस्यात्मक ढंग से त्याग चुका था.

प्रिंसिपल की सराहना ने मुझे विचलित कर दिया था. मुझे यह सब उसकी गन्दी साज़िश लग

रही थी. मैं उसे ऐसे देख रहा था मानो उसकी भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हो.

प्रिंसिपल एक-एक शब्द चबाते हुए बोला- ‘‘यह दुःख झेलने से डरता है, इस जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी, और इसे डरते रहने का अधिकार भी है.’’

‘‘क्या मतलब!’’ लेखक के भाव बदल गए थे.

‘‘क्या हमसे रोज़ कोई-न-कोई पाप नहीं होता, जिसे आगे भोगना पड़ेगा! क्या सब लोग घात नहीं

करते?’’ प्रिंसीपल ने कहा.

यह टिप्पणी मेरे अपने दुर्भाग्य पर थी. मैंने उसके

व्यंग्यपूर्ण लहजे को अनसुना कर दिया और पीठ मोड़ ली. अगले दिन लेखक और उनका दोस्त

फिर आए. इस बार प्रिंसिपल साथ नहीं था.

‘‘मैं तुम्हारे मौनव्रत को जानता हूँ. लेकिन क्या

तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखकर दे दोगे?’’ लेखक ने पूछा.

मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने अपने दोस्त से पैड माँगी और उस पर पैंसिल

से लिखा- ‘‘क्या तुम खुश हो?’’

पैड लेकर मैंने पूरी गंभीरता से लिखा- ‘‘अपने मौन में पूरी स्वतन्त्रता महसूस करता हूँ

और यह खुशी ही है.’’

इसी तरह के कुछ और लेकिन आसान जान पड़ते प्रश्न थे जिनका

मुझसे पहले भी वास्ता पड़ चुका था. इसलिए उत्तर देते समय मुझे कोई परेशानी नहीं हुई

बल्कि मुझे अच्छा ही लगा. उसने ज़ोर से अपने दोस्त से कुछ कहा, मानो मैं गूँगा ही नहीं बहरा भी था.

‘‘मुझे यह सब कुछ-कुछ एलेक्ज़ेंडर और ब्राह्मण (चन्द्रगुप्त से) जैसा लगा. क्या तुम्हें उस गाथा के बारे में पता है?’’ मिस्टर हेक्स्टन ने चिढे स्वर में मना करा दिया.

तेज़ धूप से उनकी आँखें सुर्ख़ हो उठी थीं. धूप और उससे मंदिर के चिकने पत्थरों की

चौंध के कारण वे तप गए थे. लेखक ने सपाट किन्तु खीज़ते हुए कहा- ‘‘कोई बात नहीं.’’ इसके बाद वह मेरी ओर मुड़ गए. फिर हमने कुछ और

लेखन-कार्य किया.

इस मीटिंग के ख़त्म होने पर लगा मानो मैं किसी परीक्षा में

पास हो गया था. मुझे पता था कि इस मीटिंग की बात चारों ओर फैलेगी लेकिन लेखक की

इज्ज़त को देखते हुए प्रिंसिपल और अन्य दूसरे अधिकारी नुक़सान नहीं पहुँचा पाएँगे.

यही हुआ भी. असल में लेखक के चलते उन्हें मुझ पर गर्व करना पड़ा यहाँ तक कि बेचारे

प्रिंसिपल की तरह राज्याधिकारी भी मेरी भरपूर प्रशंसा कर रहे थे. लेखक की किताब

आने के बाद यहाँ अन्य विदेशी लोग भी आने लगे थे. इस समय जबकि चारों ओर स्वाधीनता

संग्राम की धूम थी और मुझे प्रतिष्ठित विदेशी बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक

केन्द्रों में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा मिलने लगी थी.

अब इस भूमिका से कोई छुटकारा नहीं था. शुरू में लगा कि मैं

स्वयं को फंदे में डाल रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं इसके अनुकूल होता चला गया. तरह-तरह की दुर्घटनाओं, दुःस्वप्नों और एक के बाद दूसरी परिस्थितियों से

टकराते जाने, उन्हीं के उकसावे पर

अभिनय करते रहने तथा बिना उचित दिशा-निर्देशों के जीवन में पाखंडों से बचते हुए भी

मैं अपनी पैतृक रूढ़ियों में पड़ गया था. इससे मैं विस्मित और स्तंभित था. मुझे लगता

कोई महाशक्ति हाथ उठाकर मुझे सच्चा मार्ग दिखाना चाह रही है.

मेरे पिताजी और प्रिंसिपल का नज़रिया कुछ दूसरा ही था.

सरकारी कारणों से मेरी प्रशंसा करने के बावजूद, प्रिंसिपल की नज़र में मैं एक जातिच्युत और

कलंकित व्यक्ति था जो अपने व्यवहार से पवित्र व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहा था.

लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं. वे और उनका संताप दोनों मुझसे काफ़ी दूर थे.

अब मेरे लिए जीवन को व्यवस्थित करने का समय था, इसलिए मैं मंदिर में नहीं ठहर सकता था. उस लड़की

के साथ जीवन की संगति बैठाने के लिए कुछ-न-कुछ करना जरूरी था. मैं सब कुछ छोड़ सकता

था, यह भूमिका भी, लेकिन उस लड़की से दूर नहीं रह सकता था. उसे

छोड़ना अपमान को चौगुना करना था, फिर वहाँ वह ’फ़ायरब्राण्ड’ भी मौज़ूद था. मैं सबको ‘सॉरी’ कहते हुए चुपचाप अपनी भूमिका से नहीं भाग सकता था.

अब तक वह ‘शिल्पी’ के यहाँ बेहद

परेशानी में रह रही थी. ज्यों-ज्यों हमारा संबंध प्रगाढ़ होता गया और प्रसिद्धि

पाता गया, उस लड़की के प्रति

दिन-ब-दिन मेरी शर्मिन्दगी बढ़ती चली गई.

उससे ही नहीं, मैं अपने माता-पिता और प्रिंसिपल से भी उतना ही शर्मिंदा था और अपने वर्ग के

लोग-बाग मुझसे शर्मिंदा थे. यह शर्म किसी लाइलाज़ रोग की तरह बनी रहती. मेरी सारी छोटी-बड़ी

कामयाबी इससे प्रभावित हो रही थी (जिनका संदर्भ एक पुस्तक, पत्र-पत्रिकाओं के लेखों एवं एक महत्त्वपूर्ण

यात्री द्वारा उल्लेखित). बताना अजीब-सा लगेगा लेकिन मैंने अपने अकेलेपन पर ध्यान

देना बंद कर दिया और सप्रयास इसका सामना करते हुए इससे छुटकारा पा सका. यह अकेलापन

मेरे स्वभाव का एक अटूट हिस्सा बन गया था, जिससे उबरने में मुझे काफ़ी समय लगा.

अन्ततः अपने पैरों पर खड़ा मैं एक व्यवस्थित आदमी बन ही गया.

यह कोई बड़ी सौगात नहीं थी. मैंने उस लड़की से शादी कर ली. इसके लिए कोई समारोह नहीं

हुआ था. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना ज़रूरी था. मेरे मन में कोई अपराध-भाव नहीं

था पर मैंने निजी तौर पर संभोग न करने की प्रतिज्ञा की. यानी मैंने महात्मा जी की

तरह ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिया था लेकिन उन्हीं की तरह असफल भी रहा. मुझे बेहद

शर्मिन्दगी हुई जब जल्द ही इसका परिणाम सामने आया. मुझे यह मानना पड़ा कि उसे गर्भ

ठहर गया है. पहले से ही उसकी अनगढ़ देह में गर्भ से उभर रहे पेट के चलते होने वाले

बदलाव मुझे मथते रहते. मैं यह प्रार्थना करता कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ, काश वह झूठ हो.

खैर जब विली पैदा हुआ तो मेरी सारी कोशिश उसमें पिछड़ों के

लक्षण पहचानने की रहती. मुझे उस नन्हें प्राणी के ऊपर झुका देखकर कोई भी यही कहता

कि मैं उसे गर्व से निहार रहा था. दरअसल, उसके बारे में यह सब सोचते हुए मेरा दिल बैठ जाता था.

इसके बाद जब मैं उसको बड़ा होते देखता तो कुछ कह नहीं पाता

लेकिन बुरी तरह दुःखी हो जाता और आँसुओं को रोककर सोचने लगतादृ ‘‘प्यारे विली, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैं तुम पर ज़बरदस्ती कलंक क्यों मढूँ ?’’ फिर सोचने लगता- यह सब बकवास है, न यह तुम हो, न यह तुम्हारा है. उसका सपाट चेहरा भी यही बताता

है. लेकिन तुम इस पर कोई आरोप मत मढ़ो. भले ही तुमने उसे उसकी वृहत्तर वंशावली से

निकाल बाहर किया है. लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई-न-कोई आशा ज़रूर बनी रहती.

जैसे किसी को देखकर मैं सोचने लगता ‘‘यह भी विली जैसा दिखता है. इसकी शक्ल उसी के जैसी लग रही है. फिर जब मैं जाकर

उसे देखता तो मेरा दिल बैठ जाता, उसे एक नज़र पड़ते ही समझ जाता कि मैंने फिर से खुद को बेवकूफ़ बना लिया है.’’

|

| (2002) |

यह सब मेरा निजी तमाशा ही था. जिसने मेरे अकेलेपन को पोंछ फेंका; अगर विली की माँ यह सब जानती तो पता नहीं क्या कहती. बेटा होने के बाद वह बेडौल ढंग से फैल गई थी. ऐसा लगता था कि वह मेरी शारीरिक भूख से भी उदासीन हो चली थी. उसे अपनी गृहस्थी पर गर्व था. उसने एक अंग्रेज़ अफ़सर की बीवी से पुष्प सज्जा की ट्रेनिंग ली थी - उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और नगर में एक अंग्रेज सेना की कमान तैनात थी. एक पारसी महिला से उसने पाक कला और ‘हाउस क्राफ़्ट’ भी सीखी थी. मुझे याद है एक बार उसने मेरे मेहमानों की आवभगत का ज़िम्मा लिया था. मैं चुपचाप देखता रहा. उसने मेज़ को नये ढंग से सेट करने के लिए प्रत्येक मेहमान की प्लेट के बग़ल में एक-एक तौलिया रख दिया. जो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा था लेकिन वह अड़ी रही. इन्हें वह ’नेपकिन’(serviette) कह रही थी. इन दिनों वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलती. लेकिन मेरे पूर्वजों के बारे में बेहूदी फ़ब्तियाँ कसने लगीं थी, जो आधुनिक ‘हाउस क्राफ़्ट’ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे.

हमारे घर के प्रथम मेहमान एक फ्रांसीसी थे और रोमां रोलां

पर एक पुस्तक लिख रहे थे, भारत में उनका बहुत सम्मान था, वह महात्मा गाँधी के घोर प्रशंसक थे. मैं अपना विषाद

भूलकर सारी शाम मेज़ पर रखे उन तौलियों के बारे में ही सोचता रहा.

मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा था. मेरे दुःख और आत्म-जुगुप्सा की कल्पना की जा सकती है, जब मेरे ‘ब्रह्मचर्य-व्रत’ के बावजूद, जो मेरी गंभीरता का सूचक था, विली की माँ दोबारा गर्भवती हो गई. इस बार लड़की पैदा हुई थी. अब आत्म-प्रवंचना के लिए कोई जगह नहीं बची थी. लड़की अपनी माँ पर गई थी. यह एक तरह का दैविक दण्ड था. मैंने उसका नाम सरोजनी रखा- जो स्वाधीनता आंदोलन के दौर की एक कवयित्री के नाम पर था, इस आकांक्षा से कि उसकी भी ऐसी ही प्रशंसा होगी क्योंकि सरोजनी नामक कवयित्री एक महान देशभक्त थी.”

यही वह कहानी थी, जो विली चंद्रन के पिता ने सुनाई थी. दस वर्षों की इस कहानी के विभिन्न हिस्से

अलग- अलग समय में कहे गये थे. इसी दौरान विली भी बड़ा हो रहा था.

उसके पिताजी बोले- ‘‘कई साल पहले कहानी शुरू करने से पूर्व तुमने पूछा था कि क्या मैं उस लेखक को

वाक़ई पसन्द करता हूँ, जिसके नाम पर

तुम्हारा नाम रखा गया है. मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं, लेकिन तुम इसे ध्यान में रखो. तुम वे सारी बातें

सुन चुके हो. अब तुम्हारी क्या राय है?’’

‘मुझे तरस आता है आप पर.’ विली चंद्रन बोला.

‘‘तुम्हारी माँ का भी यही कहना है.’’

“आपने जो कुछ कहा, उसमें मेरे लिए क्या है? उसमें मुझे भला क्या मिला!’’ विली ने कहा.

‘‘मेरा जीवन त्याग से भरा रहा है. तुम्हें देने को

मेरे पास था भी क्या? ले-देकर मेरी मैत्री.

मेरा ख़ज़ाना भी वही है.’’ पिता ने बताया.

“और उस बेचारी सरोजिनी का क्या होगा ?’’

“मैं तुम्हें साफ़ तौर बता दूँ कि उसे हमें परखने के लिए

भेजा गया है. उसके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो तुम नहीं जानते. इस देश

में उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं लगता लेकिन सौंदर्य और अन्य चीज़ों के मामले में

विदेशी लोगों के अपने ख़यालात होते हैं, उनके अपने मायने हैं. इसलिए मेरी इच्छा यही है कि सरोजिनी अन्तर्राष्ट्रीय

विवाह करे.’’

--------

क्रमश:--------

अनुवाद मेरी जान

_______________

अनुवाद की दुनिया में विवाद बहुत

हैं. कोई कहता है अनुवाद को अनुवाद जैसा लगना चाहिए तो कोई उसे अनुसृजन मानता है.

किसी को वह कला, विज्ञान या फिर शिल्प लगता है तो

किसी को उसमें तीनों रूप नज़र आते हैं. अनुवाद और अनुवादकों को लेकर भी विभिन्न

कटूक्तियाँ प्रचलित हैं, जैसे- ‘अनुवादक प्रवंचक होता है.’ ’जो

मौलिक नहीं लिख सकता वही अनुवाद करता है.’

’अनुवाद

किसी स्त्री की तरह है जो या तो सुन्दर होगी या फिर वफादार.’ ‘अनुवाद दोयम दर्जे़ का काम है’ आदि.आदि. इसलिए शुरुआत में मैं थोड़ा डरा हुआ था.

वैसे तकनीकी स्तर पर देखें तो

अनुवाद-कर्म भौतिक विज्ञान की किसी कक्षा में बैठने की तरह है, जहाँ पहले नियम खोल-खोलकर समझाए जाते हैं और फिर प्रयोगशाला

में उनका अनुप्रयोग कराया जाता है. भौतिकी में प्रयोक्ता को उन्हीं नियमों के

अनुसार चलना पड़ता है ताकि वांछित उद्देश्य सिद्ध हो सके. प्रथमदृष्टया अनुवाद भी

रचनात्मक होता हुआ अपनी प्रक्रिया में तकनीकी लग सकता है लेकिन इसकी रचनाशाला में

घुसते ही सारे औपचारिक एक नियम किनारे हो जाते हैं- रह जाती है वांछित भाव या अर्थ

प्राप्ति की एक अभिलाषा.

अनुवाद जब यंत्रवत अभ्यासमूलक

कार्य मान कर किया जाता है तो यह न केवल जटिल बल्कि बोझिल जान पड़ता है क्योंकि

इसमें शब्द से लेकर अर्थ, वाक्य.संरचना, संदर्भ, मुहावरों, पर्यायों, संस्कृति और शैली आदि

सबका ध्यान रखना पड़ता है. मलयाली कवि के. सच्चिदानंदन की एक पंक्ति है- अनुवादक

ढोता है अपने कंधों पर किसी और का सिर. इसलिए दोनों भाषाओं का विद्वान होने के

साथ.साथ अनुवाद.कर्म में रुचि भी आवश्यक है. तभी अनुवादक सही अर्थ के लिए सही शब्द

का संधान कर सकेगा.

वी.एस.नायपॉल कृत ‘हाफ़ ए लाइफ़’ को चुनने के पीछे कई कारण

रहे. इनके बारे में लगातार सुनता आ रहा था,

हमेशा

विवादों में घिरा रहनेवाला एक लेखक. विख्यात और कुख्यात दोनों. देखा जाए तो

कुख्यात ज्यादा- उसे ‘भारत विरोधी’, ‘मुस्लिम विरोधी’, ‘धर्म विरोधी’, ‘प्रतिक्रियावादी’,

‘घटिया

मित्र’, ‘महिला प्रेमी’, ‘गोरों का निग्गर’ और भी न जाने क्या-क्या

अप्रिय संज्ञा और संबोधनों से पुकारा गया.

लेकिन किसी व्यक्ति अथवा विचार को

स्वीकारने या ख़ारिज करने से पहले उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है. हमें

शहाबुद्दीन की तरह नहीं होना चाहिए कि ‘सैटनिक वर्सेज़’ को पढ़े-जाने बिना, केवल सुनकर ही कि उसमें

मुसलमानों के खि़लाफ़ लिखा गया है, सलमान रूश्दी के लिए

फाँसी की माँग करने लगे.

तो, स्वीकारने

या ख़ारिज करने से पूर्व जानने के लिए नायपॉल को चुनना पहली वजह रही. दूसरे, वह भारतीय मूल के लेखक हैं- एक वजह यह भी थी.

लेखक चुनाव के बाद बारी आई कृति

चयन की. नायपॉल ने अब तक चौदह कथात्मक (2004 में प्रकाशित मैजिक

सीड्स सहित) और बारह ग़ैर कथात्मक कृतियों की रचना की है जिनमें विस्थापन और अलगाव

की पीड़ा अपने आत्यंतिक रूप में दर्ज है. कथात्मक कृतियों में ‘ए हाउस फार मिस्टर बिस्वास’ के

बाद 2001 में प्रकाशित उनकी नवीनतम कृति ‘हाफ़ ए लाइफ़’ ही सर्वाधिक प्रसिद्ध

मानी जा रही थी. उनके पाँच दशकों के लेखन में यह पहली पुस्तक है जिसकी पृष्ठभूमि

भारत है. इसमें विभाजित व्यक्तित्व और विभाजित समाज की दास्तान अभिव्यक्त हुई है.

ब्राह्मण पिता और बैकवर्ड (दलित) माता से उत्पन्न ‘संकर‘ पुत्र (उपन्यास का नायक) किस तरह अपनी पहचान के प्रति

चिंताग्रस्त रहता है. उपन्यास की मूल अंतर्वस्तु यही है.

वी. एस. नायपॉल की कृति हाफ़ ए

लाइफ़ का अनुवाद करते समय विभिन्न अनुभवों से गुजरा. इससे मेरी भाषिक-सांस्कृतिक

समृद्धि तो बढ़ी ही, इंग्लैण्ड और अफ्रीका के इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक जीवन-शैली की समझ भी विकसित हुई.

’हाफ़

ए लाइफ’ नायक के आधे जीवन की अधूरी जीवनी

है. पुस्तक के अंग्रेज़ी शीर्षक में ये दोनों अर्थ ध्वनित होते हैं. इस उपन्यास का

मूल शीर्षक अनूदित करते हुए मुझे कई विकल्प सूझ रहे थे. जैसे- आधी ज़िदंगी, अधूरा जीवन, अधूरी जिंदगी, एक जीवन अधूरा-सा - लेकिन अंग्रेज़ी शीर्षक के समकक्ष मैंने

इसका निकटतम अनुवाद ‘आधा जीवन’ ही रखने का निर्णय लिया.

उपन्यास का नायक विली ब्राह्मण

पिता और बैकवर्ड (भारतीय संदर्भ में कहें तो दलित) माता की संकर संतान है, जो अपनी अलग पहचान की तलाश में चिन्तित रहता है. उसकी जटिल

मानसिक ग्रंथियों एवं संवेदनाओं को पकड़कर समझने और अनूदित करते हुए निश्चय ही कई-कई

बार पंक्तियों को छोड़ना, जोड़ना और संयोजित करना

पड़ा है. मूल रचना के प्रति निष्ठा रखते हुए लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार थोड़ी-बहुत

रचनात्मक छूटें भी ली गई हैं, जिसका उद्देश्य अनुवाद

में प्रवाहमयता और पठनीयता बनाए रखना था.

इस उपन्यास में नायपॉल ने अपनी

शैली के अनुरूप लम्बे-लम्बे वाक्यों का प्रयोग किया गया है. जिनमें विशेषण, वाक्यांश भी खूब आए हैं. यद्यपि ‘डेली टेलीग्राफ़’ ने इस कृति की विशेषता ‘वण्डरफुल रीडेबिलिटी’

कहकर

रेखांकित की है. लेकिन उनकी वाक्य-शैली की यही

विशेषताएँ लक्ष्य-भाषा हिन्दी में लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी है. मूल पाठ में

प्रयुक्त कुछ शब्दों के समतुल्य हिन्दी में सटीक अनुवाद न मिलने के कारण उनका या

तो वैसे ही लिप्यन्तरण कर दिया गया है अथवा उचित शब्द के अभाव में प्रचलित शब्द का

सहारा लेकर काम चलाया गया है.

उदाहरण के लिए, ‘जीनियाज’, ‘जैक्वारी’ जैसे शब्द लिप्यांतरित किए गए हैं. कुछ महत्त्वपूर्ण

संदर्भों की पाद.टिप्पणियाँ यथास्थान दे दी गई हैं.

उदाहरण के लिए, ‘जीनियाज’, ‘जैक्वारी’ जैसे शब्द लिप्यांतरित किए गए हैं. कुछ महत्त्वपूर्ण

संदर्भों की पाद.टिप्पणियाँ यथास्थान दे दी गई हैं.

__

जय कौशल

हिंदी विभाग/ त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर-799022

Cell- +919612091397

Email-jaikaushal81@gmail.com

महान लेखन को क्या खूब याद किया है आपने, समालोचन ही यह कर सकता है. यह खुराक तो सप्ताह भर की है. लेखक की कथा कृतियों को क्रम से देकर आपने अच्छा किया है. जय कौशल का अनुवाद बढियां है. अभी पढ़ रहा हूँ. आप सब को इस कार्य के लिए बधाई.

जवाब देंहटाएंसुन्दर अनुवाद और समावेशी रोचक आलेख के लिए जयकौशलजी और समालोचन दोनों को बधाई| हिंदी को विश्व-साहित्य से परिपूरित करने के हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए | मैं स्वयं इसे हिंदी के लिए एक महत्त्वपूर्ण अभियान मानता हूँ| नायपॉल मूलतः भारतीय चेतना के संवाहक हैं, जैसे नाइजीरिया के लेखक चिनुआ अचिबे अंगरेजी में लिखते हुए भी स्थानीय चेतना के लेखक थे| मैं अभी नयपॉल की २००८ में प्रकाशित एक किताब 'अ राइटर्स पीपुल'पढ़ रहा हूँ जिसमें उन्होंने अपने पूर्वजों के भारत से त्रिनिदाद जाने की अत्यंत रोचक कथा लिखी है| किसी लेखक के विचारों से असहमति का उसके साहित्र्यिक मूल्यांकन से कोई विरोध नहीं होता |कला और विचार के अपने अलग वृत्त भी होते हैं| एक के ब्याज से दूसरे का अवमूल्यन करना उचित नहीं है| भारतीय चेतना के लेखक किन्हीं कारणों से विदेशी भाषा में रचना करते हैं तो उन्हें हिंदी को अपनाना ही चाहिए| लेखक प्रक्षक दोनों को बधाई|

जवाब देंहटाएंआपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल मंगलवार (14-08-2018) को "त्यौहारों में छिपे सन्देश" (चर्चा अंक-3063) पर भी होगी।

जवाब देंहटाएं--

चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।

जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।

--

हरियाली तीज की

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

सादर...!

डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'

भाई साहब बुरा न मानिए आप आदमी की भूत. अभी लेखक को दिवंगत हुए एक दिन भी न हुए और आपने इतना लम्बा, दिमाग को झकझोर देने वाला मैटर पेल दिया. वह भी मार तमाम फोटोग्राफ और किताबों के कवर के साथ. धन्य हैं अनुवादक भी. इसे पढ़कर मैं कई दिन अब बेचैन रहूँगा. कृपया इसके अगले हिस्से का अनुवाद भी दें. समालोचन आज हिंदी की भी पत्रिकाओं पर भारी है और सबसे बड़ी बात है कि मुफ्त है. जिंदाबाद

जवाब देंहटाएंआपकी इस पोस्ट को आज की बुलेटिन अंग दान दिवस और ब्लॉग बुलेटिन में शामिल किया गया है। कृपया एक बार आकर हमारा मान ज़रूर बढ़ाएं,,, सादर .... आभार।।

जवाब देंहटाएंअरुण जी इस त्वरित प्रस्तुति के लिए आप और अनुवादक दोनों बधाई के पात्र हैं।नायपॉल को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।अनुवाद भी उम्दा बन पड़ा है।

जवाब देंहटाएंहिंदी में 'Half a Life' का क्या अनुवाद होगा ? आधा एक जीवन ? मुझे लगता है हिंदी में इसका अनुवाद सम्भव नहीं ।

जवाब देंहटाएंबांग्ला के लेखक सुनील गंगोपाध्याय ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा - अर्धेक जीबोन । यह half a life का सही अनुवाद है ।

अब कोई यह बताये कि यह शीर्षक नायपॉल ने सुनील से चुराया या सुनील ने नायपॉल से ?

Krishna Kalpit सर, अगर आप Half a life में मौजूद 'a' को ध्यान में रखकर 'आधा एक जीवन' अनुवाद कर रहे हैं तो शायद ये उपयुक्त नहीं बन रहा है।

जवाब देंहटाएंदूसरे, बांग्ला में प्रयुक्त 'अर्धेक' का मतलब 'आधा एक' नहीं होता। मेरी जानकारी में 'अर्धेक' का अर्थ 'आधा' ही होता है। इस रूप में 'Half a life' और 'अर्धेक जीबोन' दोनों का हिंदी अनुवाद 'आधा जीवन' हो सकता है..बाकी अंग्रेजी और बांग्ला के मित्र इस पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं..

सादर

हिन्दी में अंग्रेजी के articles(a, an और the) के लिए कोई शब्द नहीं है। यह अंग्रेजी की अपनी विशेषता है। सभी भाषाओं की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आधा एक जीवन के सिर्फ आधा जीवन या अधूरा जीवन अनुवाद सही रहा होता।

जवाब देंहटाएंएक टिप्पणी भेजें

आप अपनी प्रतिक्रिया devarun72@gmail.com पर सीधे भी भेज सकते हैं.